【判例解説】内縁の妻は死亡した夫の財産を「財産分与」で請求できないとした事例(最高裁平成12年3月10日決定)

- 争点:内縁関係(事実婚)が一方の「死亡」で終了した場合、離婚時と同じように財産分与を請求できるか?

- 結論:最高裁判所は、死亡による関係解消の場合、財産分与の規定は適用(または類推適用)されないと判断した。

- ポイント:事実婚のパートナーには相続権がないため、「遺言書」の作成など生前の対策が極めて重要になる。

事案の概要

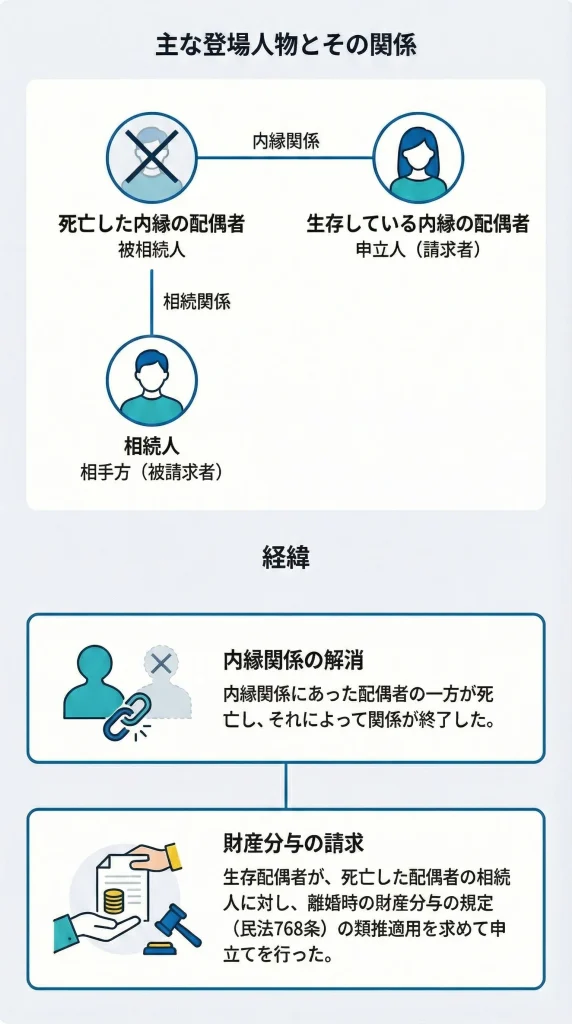

この事件は、長年夫婦同然に暮らしていた男女の間で起きた相続をめぐるトラブルです。

- 被相続人(亡くなった方): A男さん

- 申立人(請求した方): X女さん(A男さんの内縁の妻)

A男さんとX女さんは、昭和29年(1954年)頃から同居を始め、約40年間にわたり内縁関係(婚姻届を出していない夫婦関係)にありました 。A男さんは病気で入院生活を送っていましたが、X女さんはその間も献身的に看病し、平成7年(1995年)にA男さんが亡くなるまで連れ添いました 。

通常、法律上の夫婦であれば、夫が亡くなると妻は「相続人」として遺産を受け取ります。しかし、内縁関係の妻には法律上の相続権がありません。

そこでX女さんは、「相続」という形ではなく、「離婚したときと同じように、夫婦で築いた財産を分けてほしい(財産分与)」と主張し、家庭裁判所に審判を申し立てました 。

主な争点

この裁判で最大の問題となったのは、以下の法的な論点です。

「死亡」による内縁解消に、離婚時の「財産分与」のルールを使えるか?

民法768条には、離婚した際に相手方に財産の分与を請求できる「財産分与請求権」が定められています。

内縁関係であっても、生前に別れる(事実上の離婚)場合は、判例上このルールを使って財産分与が認められています。

しかし、今回は「死別」です。

X女さんは、「死亡によって関係が終わった場合でも、離婚と同じように民法768条を類推適用(似たケースとして法のルールをあてはめること)して、財産をもらえるべきではないか」と主張しました。

裁判所の判断

結論

最高裁判所は、X女さんの訴えを退け、「死亡による内縁解消の場合、財産分与の規定は使えない」という厳しい判断を下しました(最高裁平成12年3月10日決定)。

判断の理由

裁判所がそのように判断した主な理由は、「死亡の場合は『相続』という別の法律の仕組みが優先されるから」です。

- 相続法の優先

人が亡くなった場合、その財産や権利義務は、民法の規定(896条など)に従って「相続人」に承継されます 5。これが死亡時の財産承継の基本ルールです。 - 制度の趣旨の違い

もし、死亡時に「財産分与(離婚のルール)」を認めてしまうと、本来相続人が受け取るべき遺産の範囲が不明確になったり、相続人との間で権利関係が複雑になったりしてしまいます。 - 相続人がいない場合の救済

法律には、相続人が一人もいない場合に限り、特別に縁の深かった人(特別縁故者)に財産を与える制度(民法958条の3)があります。裁判所は、死亡した場合にはこの「相続」や「特別縁故者」のルールに従うべきであり、離婚のための制度である「財産分与」を無理やり死亡のケースに当てはめることはできないと判断しました。

つまり、「死別」の処理はあくまで「相続」のルールで行うべきであり、「離婚」のルールは使えないというのが結論です。

弁護士の視点

この判例は、事実婚(内縁)カップルにとって非常に厳しい現実を突きつけるものです。どれだけ長く連れ添い、相手の財産形成に協力し、最期まで介護をしたとしても、「死亡」を理由とした財産分与は認められません。

このリスクを回避するために、以下の対策を強くおすすめします。

- 遺言書の作成が必須

パートナーに財産を残す唯一確実な方法は、元気なうちに「遺言書」を作成することです。「全財産を妻(内縁)に遺贈する」といった内容の遺言があれば、相続権がなくても財産を渡すことができます。 - 生前贈与の検討

亡くなる前(生前)に、預金の名義を変更したり、不動産を贈与したりすることも有効です(ただし、贈与税への配慮が必要です)。 - 生命保険の活用

受取人を内縁のパートナーに指定した生命保険に加入することで、相続手続きを経ずに現金を残せる場合があります。

法律は「届出」を重視するため、何もしなければパートナーは法的保護を受けられません。「私たちは長年連れ添ったから大丈夫」と思わず、法的な書面を残すことが最大の愛情表現といえます。