【判例解説】死因贈与された預金口座の払戻しを銀行は拒否できるとした事例(東京地裁令和3年8月17日判決)

- 争点:「譲渡禁止特約」付きの預金について死因贈与契約を結んでいた場合、銀行は払戻しを拒否できるか?

- 結論:裁判所は、死因贈与は契約による債権譲渡であり特約が適用されるため、リスク回避のための銀行の拒否は正当(信義則違反ではない)と判断した。

- ポイント:預貯金を特定の人に確実に渡したい場合は、死因贈与契約よりも、譲渡禁止特約の影響を受けない「遺言(特に公正証書遺言)」を作成しておくことが重要。

事案の概要

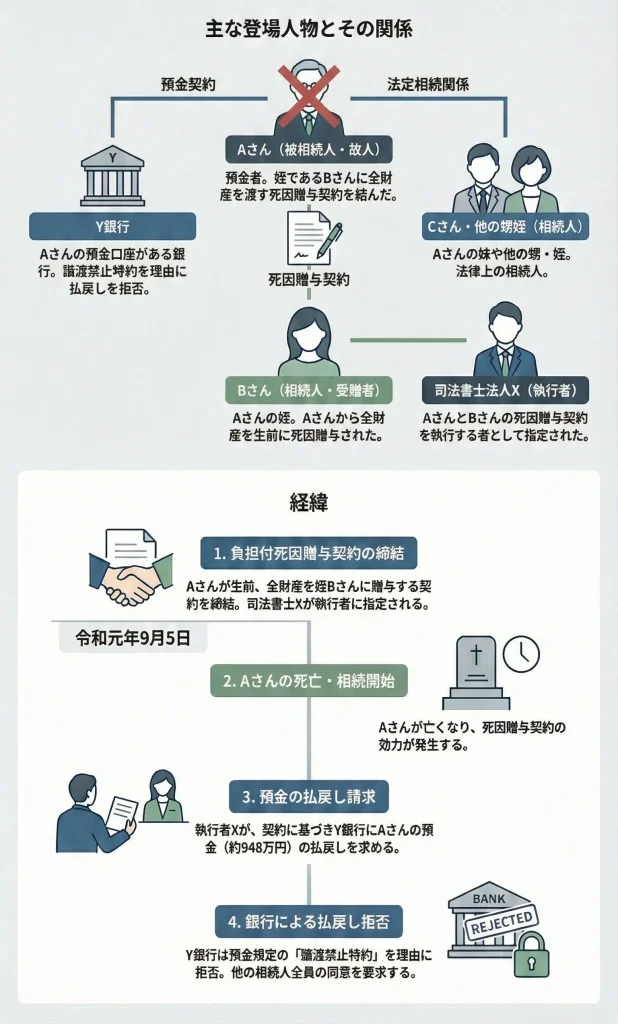

亡くなったAさん(被相続人といいます)には、妻も子もいませんでした。そのため、法定相続人(法律で定められた遺産を受け取る権利のある人)は、Aさんの妹Cさんと、亡くなった兄弟の子どもたち(甥・姪)であるBさんを含む複数名でした。

生前の「死因贈与契約」

Aさんは亡くなる約1ヶ月前(令和元年9月5日)、姪のBさんとの間で、負担付死因贈与契約を結びました。その内容は、「Aさんの全財産をBさんに贈与する」というものですが、「負担付」として、Bさんは受け取った財産の中から妹Cさんら2名にそれぞれ500万円を渡すという条件が付けられていました。

そして、この契約内容を実現するための「執行者」として、司法書士法人Xが指定されました。

銀行による払戻しの拒否

Aさんが亡くなった後(令和元年10月)、執行者Xは、Aさんが口座を持っていたY銀行に対し、契約に基づき預金(約948万円)の払戻しを求めました。

しかし、Y銀行はこれを拒否しました。その理由は、Aさんと銀行との間の預金規定に「譲渡禁止特約」が含まれていたためです。

譲渡禁止特約とは、預金者が持つ「預金を引き出す権利(債権)」を、銀行の承諾なく他人に譲り渡すことを禁止するルールです。

銀行は、「死因贈与契約は債権の譲渡にあたるため、この特約に反する。他の相続人全員の同意がなければ、払戻しには応じられない」と主張しました。これに対し執行者Xは、銀行の対応は不当であるとして裁判を起こしました。

主な争点

銀行の「譲渡禁止特約」は、死因贈与契約にも適用されるのか?

裁判で最も大きな争点となったのは、「死因贈与」の法的な性質です。

執行者X側は、「死因贈与は、遺贈(遺言によって財産を贈与すること)と性質が似ており、遺贈に関する規定が準用される(民法554条)。遺贈には譲渡禁止特約は適用されないため、死因贈与にも適用されるべきではない」と主張しました。

一方、Y銀行側は、「死因贈与はあくまで『契約』であり、権利を他人に移転させる『債権譲渡』にあたる。したがって、譲渡禁止特約が適用され、この契約による預金の移転は原則として無効である」と反論しました。

「死因贈与」を「遺言(遺贈)」に近いものと見るか、「契約(債権譲渡)」と見るかで、結論が分かれる点が問題となりました。

裁判所の判断

裁判所は、執行者Xの請求を棄却(認めないこと)しました。つまり、銀行による払戻しの拒否は正当であると判断しました。

その理由は、主に以下の通りです。

死因贈与は「契約」であり、遺言(遺贈)とは決定的に異なる

裁判所は、「遺贈」と「死因贈与」の法的な違いを明確にしました。

- 遺言(遺贈)

遺言者が一方的に行う「単独行為」です。契約による権利の移転ではないため、譲渡禁止特約は適用されません。 - 死因贈与

あげる人ともらう人の合意による「契約」です。これは法的には「債権譲渡」にあたります。

裁判所は、「預貯金債権を死因贈与することは債権譲渡に当たる」と判断しました。そのため、Aさんと銀行の間で譲渡禁止特約が結ばれている以上、原則としてBさんはこの契約によって預金を取得できないとしました。

“債務者である金融機関が預貯金債権の遺贈について譲渡禁止特約による無効を主張することができないのは、遺贈が、遺言者の遺言という単独行為によってされる権利の処分であって、契約による債権の移転をもたらすものではないことに由来するものである。”

死因贈与はあくまで「契約」であるため、「単独行為」である遺贈のルールをそのまま当てはめることはできない、と明確に区別したのです。

銀行のリスク回避は正当であり、信義則違反ではない

譲渡禁止特約が適用されるとしても、銀行がそれを理由に支払いを拒むことが「信義則違反」(社会常識や道義に反する不当な行為)にあたる場合は、例外的に払戻しが認められる可能性もあります。

しかし、裁判所は、今回のケースでは、信義則違反にはあたらないと判断しました。

銀行が負うリスク

譲渡禁止特約は、銀行の事務処理が煩雑になることを防ぐとともに、間違った相手に支払ってしまうリスク(過誤払リスク)を回避する目的があります。

裁判所は、「一般に相続は紛争性が高く」、たとえ契約書があったとしても、後から他の相続人が「その契約は無効だ」と争ってくる可能性は否定できないと指摘しました。

もし銀行が執行者Xに払い戻した後で、死因贈与契約が無効と判断された場合、銀行は二重払いの危険を負ったり、相続紛争に巻き込まれたりする危険があります。

他の相続人の同意が得られなかった

銀行は当初から、「他の相続人全員の同意を示す署名押印」があれば払戻しに応じる姿勢を示していました。これは銀行のリスクを減らすための「合理的な要求」であると裁判所は認めました。しかし、執行者Xは同意の取り付けを拒否していました。

これらの事情から、銀行がリスクを避けるために払戻しを拒否したことには必要性があり、信義則違反とはいえないと結論付けました。

弁護士の視点

この判例は、「死因贈与契約」と「遺言(遺贈)」の法的な性質の違いが、実務に大きな影響を与えることを示した重要な事例です。将来のトラブルを防ぐために、以下の対策が重要となります。

預貯金を渡すなら「遺言」が確実

今回のケースで最大の問題点は、Aさんが預金の引継ぎ方法として「死因贈与契約」を選んだことです。もしAさんが「遺言」によってBさんに財産を遺贈していれば、譲渡禁止特約は適用されず、銀行は払戻しを拒否できませんでした。

死因贈与契約では、結果的に金融機関から相続人全員の同意を求められるケースが多く、一人でも協力が得られない場合は、今回のように手続きが止まってしまうリスクがあります。

預貯金のように譲渡禁止特約が付いている財産を特定の人に渡したい場合は、死因贈与契約ではなく、遺言書を作成する方法が確実です。

確実性を高めるなら「公正証書遺言」の作成を

判決文の中でも、Aさんは「公正証書遺言(公証人が病室を訪問して作成することも可能である。)をすることなどにより、本件特約の適用を回避することができた」と指摘されています。

自筆証書遺言でも法的には有効ですが、形式の不備で無効になったり、相続人間で有効性が争われたりするリスクがあります。公証人が関与して作成する公正証書遺言であれば、そのリスクを大幅に減らすことができ、金融機関での手続きもスムーズに進む可能性が高まります。

ご自身の意思を最も安全に実現する方法として、公正証書遺言の作成を検討することが重要です。