【判例解説】養子縁組「前」に生まれた子の代襲相続を認めた事例(大阪高裁平成元年8月10日判決)

- 争点:養子縁組をする前に生まれていた「養子の子」は、養親の遺産を代襲相続できるか?

- 結論:裁判所は、その子が「被相続人の実の孫(直系卑属)」でもある場合、相続権を認めた。

- ポイント:複雑な家族関係(養子縁組と親族間結婚など)がある場合は、遺言書等で意思を明確にしておくことが重要。

事案の概要

今回の裁判は、亡くなった方(被相続人)の遺産を巡り、後妻と、先妻の子や孫たちの間で争われた事例です。

登場人物とその関係

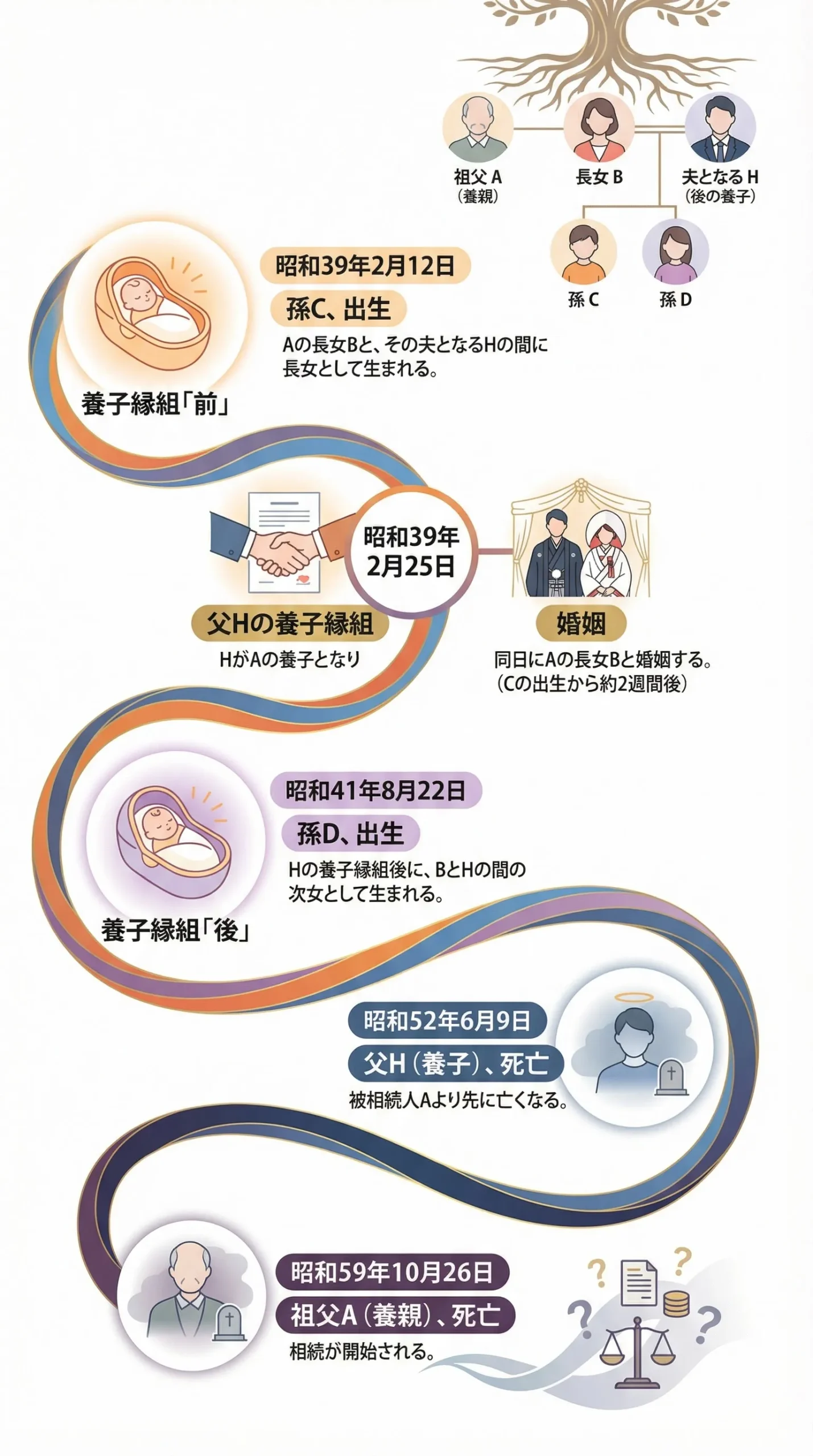

- 被相続人A(亡くなった夫): 昭和59年10月に死亡。

- 控訴人Y(Aの後妻): 今回の裁判の訴えを起こした側(一審被告・二審控訴人)。

- 被控訴人B(Aの長女): Aと先妻の間の娘。

- 亡H(Aの養子): Bの夫。昭和39年にAと養子縁組をし、同日にBと婚姻届を出したが、Aより先(昭和52年)に死亡している。

- 被控訴人C(Bと亡Hの長女): 今回の争点の中心人物。 亡HがAと養子縁組をする「約2週間前」に生まれている。

- 被控訴人D(Bと亡Hの次女): 亡HがAと養子縁組をした「後」に生まれている。

経緯

被相続人Aが亡くなった後、遺産(建物や駐車場収入など)の分け方を巡って争いになりました。

特に大きな法律上の問題となったのは、孫であるCさんの相続権です。

通常、親(この場合は養子H)が祖父(A)より先に亡くなっている場合、孫が親の代わりに相続する権利を持ちます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

しかし、後妻Yさんは、「Cは、父HがAと養子縁組をする前に生まれているため、AとCの間に養親子関係に基づく親族関係はなく、代襲相続人にはなれない」と主張しました。

主な争点

養子縁組「前」に生まれた子は、養親の代襲相続人になれるか?

民法727条では、養子と養親の親族関係は「縁組の日」から始まるとされています。そのため、判例や学説の一般的な考え方では、縁組前に生まれていた養子の子(連れ子など)は、養親との間に血族関係が生じず、代襲相続権を持たないとされています 。

しかし、今回のケースが特殊だったのは、Cさんが「養子Hの連れ子」であると同時に、「被相続人Aの実の娘(B)が生んだ子供(=Aの実の孫)」でもあったという点です。

「縁組前の生まれだからダメ」という原則を貫くか、「実の孫なのだから認めるべき」と考えるか。ここが最大の争点となりました。

裁判所の判断

結論:Cさん(孫)に代襲相続権はある

大阪高等裁判所は、一審(大阪地裁)の判断を支持し、Cさんに代襲相続権があるとの判決を下しました(大阪高裁平成元年8月10日判決)。

判断理由

裁判所は、以下のように述べて、形式的な法律の適用ではなく「衡平(こうへい=バランスや公平さ)」を重視しました。

- 実の孫である事実

Cさんは、母Bを通じて被相続人Aの「直系の孫(直系卑属)」にあたります。民法が代襲相続人を「直系卑属」に限定しているのは、他人の連れ子などを排除するためであり、実の孫であるCさんはこの排除の趣旨に当たりません。 - 姉妹間の不公平さ

Cさんと妹Dさんは、同じ両親から生まれ、Aとの家族生活においても何ら変わりなく暮らしてきました。それなのに、「養子縁組届出の前に生まれたか、後に生まれたか」というたった一つの事情だけで、妹Dには相続権があり、姉Cには相続権がないとするのは極めて不合理です。

裁判所は、このような結果は不公平であるとし、「衡平の観点からも、代襲相続権があると解するのが相当である」と結論づけました。

※なお、この裁判では、他に「駐車場の賃料収入(不当利得)」についても争われ、後妻Yさんが独占していた賃料の一部を他の相続人に支払うよう命じられています。

弁護士の視点

将来のトラブルを防ぐための対策

この判例は、養子縁組と実子との婚姻が重なる複雑なケースにおいて、裁判所が「家族の実態」と「公平さ」を重視して救済した事例です。しかし、すべてのケースでこのように救済されるとは限りません。

ご家庭内で同様の複雑な親族関係がある場合、以下の対策を講じておくことを強くお勧めします。

- 遺言書の作成

「誰にどの財産を渡すか」を遺言書で明確に指定していれば、今回のような「相続権があるかどうか」という法律解釈の争いを根本から防ぐことができます。 - 戸籍謄本の確認と整理

ご自身が元気なうちに、戸籍謄本を取り寄せ、法律上の親子関係や養子縁組の日付を正確に把握しておくことが重要です。「家族だから当然相続できるはず」という思い込みが、後のトラブルの火種になります。