【判例解説】遺産分割前の預貯金を差押えた債権者による分割請求を認めた事例(東京地裁令和3年11月19日判決)

- 争点

遺産分割協議が終わっていない預貯金を、債権者は強制的に分割して受け取ることができるか? - 結論

裁判所は、債権者(原告)の請求どおり、差し押さえた金額分の分割と単独取得を認めた。 - ポイント

相続手続きを放置していると、第三者(債権者)の介入により、預貯金が強制的に切り分けられるリスクがある。

事案の概要

本件は、ある方が亡くなった後に残された多額の「預貯金」をめぐり、その権利を持つに至った「債権者(原告)」と、本来の「相続人たち(被告)」との間で、預貯金の分け方が争われたケースです。

主な登場人物とその関係

- 亡Bさん(被相続人):平成26年に死亡。多額の預貯金を遺していました。

- 被告ら(亡Bさんの相続人):亡Bさんの兄弟姉妹や、その甥・姪たち合計12名。人数が多く、遺産分割協議(遺産の分け方の話し合い)がまだ終わっていません。

- 亡Aさん:生前、亡Bさんの相続人たちに対して「お金を返せ」という裁判を起こし、勝訴していた親族です。

- 原告:亡Aさんの弟。亡Aさんが亡くなり、その権利をすべて相続しました。

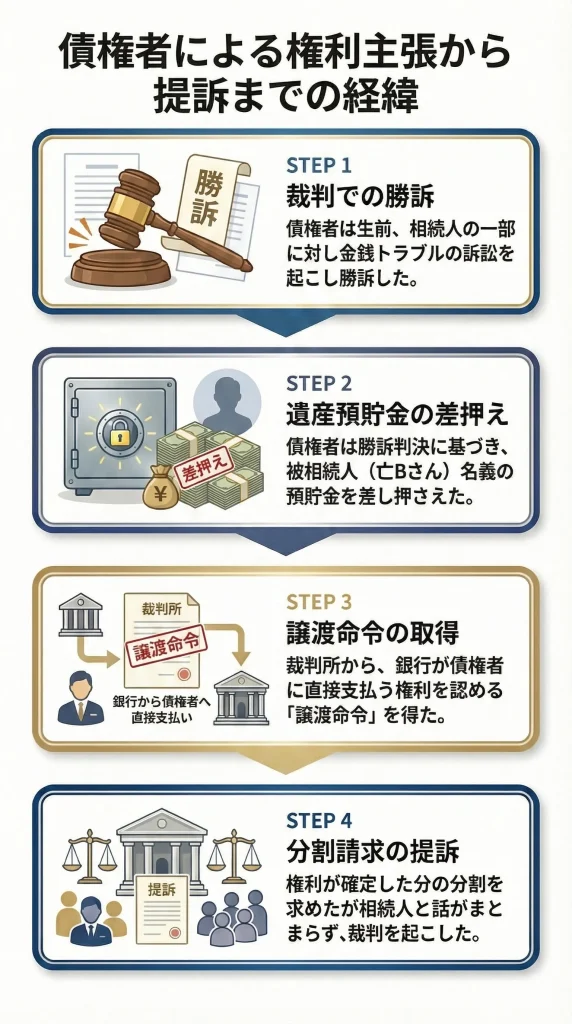

トラブルの経緯

裁判での勝訴

亡Aさんは生前、亡Bさんの相続人たちの一部に対し、過去の金銭管理に関するトラブルで訴訟を起こし、お金を支払うよう命じる判決を勝ち取っていました。

差押えと譲渡命令

この判決に基づき、亡Aさん(またはその地位を継いだ原告)は、亡Bさん名義の銀行預金や郵便貯金の一部を差し押さえました。さらに、裁判所から「譲渡命令」(銀行から直接Aさんにお金を払う権利を移す命令)を得ました。

権利の「準共有」状態

しかし、これらの預金はまだ遺産分割が終わっていないため、法律上は「原告(債権者)」と「被告ら(相続人)」が一緒に権利を持っている「準共有(じゅんきょうゆう)」という中途半端な状態になっていました。

分割の請求

原告は、「譲渡命令で自分のものになった分を、明確に切り分けて私に取得させてほしい」と訴えを起こしましたが、相続人側との話し合いがつかず、裁判所による判断を求めました。

4. 主な争点

裁判で一番問題になったポイントは、以下の点です。

遺産分割協議中であっても、債権者による分割請求は有効か?

通常、亡くなった方の預貯金は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)がまとまるまでは、勝手に分けたり下ろしたりすることが制限されます。

実際、被告(相続人)の一部からは、「現在、家庭裁判所で遺産分割調停中なのだから、勝手に分けるべきではない(時期尚早である)」といった反論が出されました。

「親族同士の遺産分割が終わっていない段階で、外部の債権者(原告)が、自分の権利部分だけを先に切り離して持っていくことは許されるのか?」が争点となりました。

裁判所の判断

東京地方裁判所は、原告の請求を全面的に認め、預貯金の分割(原告への支払い)を命じる判決を下しました。

主な判断理由は、以下のとおりです。

預貯金は「準共有」されている

裁判所はまず、亡Bさんの預貯金は、遺産分割が終わっていないため、譲渡命令を受けた原告と、相続人である被告らとの間で「準共有」(権利を持ち合っている状態)になっていると認定しました。

現金は分割しても困らない(現物分割)

土地や建物と違い、預貯金(金銭)は数字で明確に分けることができます。裁判所は「現物分割(お金そのものを分けること)をしても、その価値が著しく下がる心配はない」として、分割することに問題はないと判断しました。

原告は「遺産分割」を待つ必要がない

ここが重要な点です。被告らは「遺産分割協議中だ」と主張しましたが、裁判所は「原告はすでに法的な手続き(譲渡命令)で確定した権利を持っている」ことを重視しました。原告は相続人同士の話し合いに参加する立場ではないため、いつ終わるかわからない親族間の揉め事に付き合う義務はありません。そのため、「原告の取り分(譲渡命令の金額)」については原告が単独で取得し、さっさと解決させるのが相当だと判断しました。

残りは親族で「共有」へ

一方で、原告が持っていった「残りの預貯金」については、「被告らの共有(遺産共有)」の状態に戻すとしました。つまり、「原告の分は先に解決させるが、残りの親族間の取り分は、引き続き親族同士の話し合い(遺産分割)で決めなさい」という、非常に合理的で実務的な判断を下したのです。

判決文の要旨

“本件預貯金債権のうち本件譲渡命令記載の金額(…)につき原告が取得し、本件預貯金債権のその余を被告らの共有(遺産共有)とする方法により分割することとして、主文のとおり判決する。”

弁護士の視点

この判例は、相続トラブルとお金の貸し借り(債権回収)が絡むと、事態がいかに複雑になるかを示しています。ここから学べる「将来のトラブルを防ぐための対策」を2点お伝えします。

相続手続きの放置は「第三者の介入」を招く

本件では、被相続人Bさんが平成26年に亡くなってから、判決が出た令和3年までの長期間、遺産分割が完了していませんでした。

遺産分割を放置している間に、相続人の誰かが借金を作ったり、今回のように被相続人自身の債務が問題になったりすると、債権者が法的手続きで介入してくるリスクが高まります。こうなると、親族だけの話し合いでは解決できなくなります。

財産調査を早めに行い、速やかに遺産分割協議を成立させることが、第三者の介入を防ぐ最も有効な手段です。

「遺言書」で権利関係を明確に

もし被相続人Bさんが生前に遺言書を作成し、「誰に・どの財産を・どれだけ」渡すかを指定していれば、今回のような複雑な「準共有」の状態や、相続人同士の争いは回避できた可能性があります。

特に相続人が多い場合(本件は12名)や、疎遠な親族がいる場合は、公正証書遺言を作成しておくことを強くお勧めします。