【判例解説】養子縁組前の「連れ子」は親の兄弟姉妹(養親の実子)を代襲相続できないと判断した事例(最高裁令和6年11月12日判決)

- 争点:親が養子縁組をする「前」に生まれていた子(連れ子)は、親の兄弟姉妹(養親の実子)の遺産を代襲相続できるか?

- 結論:最高裁判所は、「代襲して相続人となることはできない」と判断した。

- ポイント:養子縁組の時期と出生の順序によって相続権が変わるため、遺言書による対策をしておくことが重要。

事案の概要

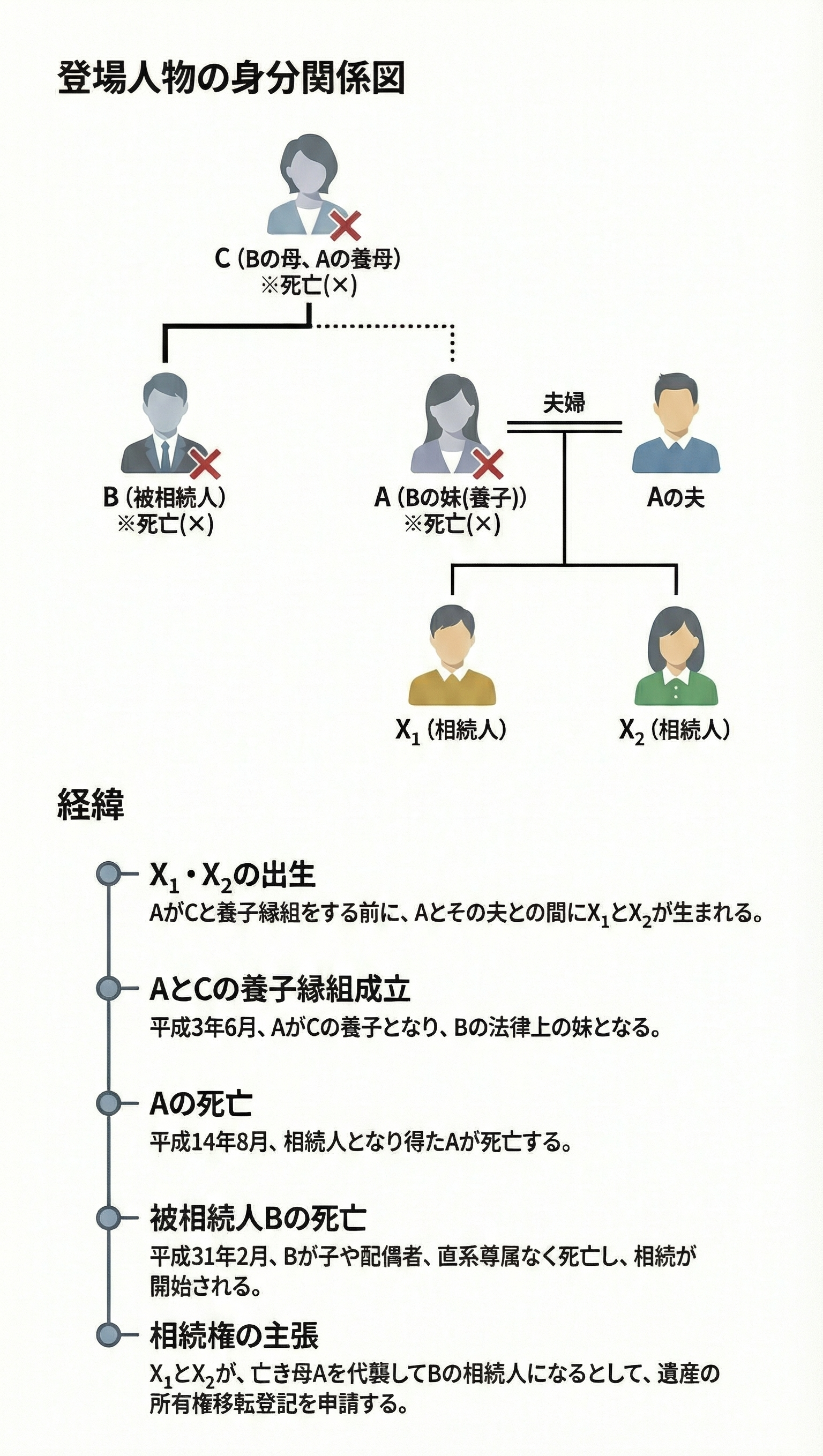

この裁判は、ある方が亡くなった際の遺産相続をめぐり、亡くなった方の「義理の甥・姪(姉の子供)」が相続人になれるかが争われたケースです。

まずは、登場人物と関係性を整理します。

- 被相続人(亡くなった方)Bさん:

遺産を残して亡くなった方です。Bさんには、配偶者も子供もおらず、両親も既に他界していました。 - 姉 Aさん(被相続人の姉・既に死亡):

Bさんの姉ですが、実は「養子縁組」によってBさんの姉になった方です。Bさんの実の母であるCさんと、Aさんが養子縁組をしました(平成3年)。AさんはBさんより先(平成14年)に亡くなっています。 - 原告 Xさんら(Aさんの子供たち):

今回の裁判の当事者です。ここが最大のポイントですが、Xさんらは、Aさんが養子縁組をする「前」に生まれていました。

何がトラブルになったのか?

Bさんが亡くなった後、兄弟姉妹であるAさんが相続人になるはずでしたが、Aさんは既に亡くなっています。

通常であれば、Aさんの子供であるXさんらが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といって、親の代わりに相続権を引き継ぐはずでした。

そこでXさんらは、Bさんの遺産である不動産の名義変更(相続登記)を申請しました。しかし、法務局は「Xさんらには相続権がない」として申請を却下しました。

これに納得できなかったXさんらが、国を相手に訴えを起こしたのが本件です。

主な争点

養子縁組前の出生子は「兄弟姉妹」を代襲できるか?

民法では、相続人が兄弟姉妹の場合、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子供(甥・姪)が代わりを相続する「代襲相続」が認められています。

しかし、代襲相続ができるのは、「被相続人の直系卑属(ちょっけいひぞく=子や孫などの下の世代)」でなければならないというルール(民法887条2項ただし書)があります。

今回のケースで問題になったのは以下の点です。

- 親(A)が養子縁組をすると、親(A)と養親(C)の間には親子関係が生まれます。

- しかし、養子縁組の「前」に生まれていた子供(X)は、養親(C)との間で「法律上の孫」になるのでしょうか?

- 法律上の孫にならない(直系卑属ではない)とすれば、Aさんの代わりとしてBさん(Cの実子)を相続することはできないのではないか?

高等裁判所(控訴審)では、「Xさんらは血縁上もBさんの親族(いとこにあたる関係)なのだから、相続を認めるべきだ」としてXさんらの主張を認めましたが、国側が上告し、最高裁判所で争われることになりました。

裁判所の判断

最高裁判所は、高等裁判所の判決を覆し、「Xさんらは相続人になれない」という判断を下しました。

理由:共通する親の「直系卑属」ではない

最高裁の判断のロジックは、以下のとおりです。

- 法律の原則

民法の規定では、兄弟姉妹の代襲相続人になれるのは、被相続人とその兄弟姉妹の「共通する親」の直系卑属(孫など)でなければなりません。 - 養子縁組の効果の範囲

養子縁組の効果は、縁組の日から生じます。養子縁組より「前」に生まれていた養子の子(連れ子)と、養親(本件ではC)との間には、法律上の血族関係は生じません。 - 結論

Xさんらは、AさんとCさんが養子縁組をする前に生まれています。したがって、XさんらはCさんの「直系卑属(法律上の孫)」ではありません。

「被相続人(B)とその兄弟姉妹(A)の共通する親(C)の直系卑属でない者」は、兄弟姉妹を代襲して相続人となることはできないと解釈するのが相当である、と結論づけました。

最高裁判所は、たとえ実際の血縁関係があったとしても、代襲相続という制度を使う以上は、養子縁組による法律上の親族関係の要件を厳格に適用しました。

弁護士の視点

この判決は、養子縁組が絡む相続において非常に重要な教訓を含んでいます。将来のトラブルを防ぐために、以下の点に注意してください。

1. 遺言書の作成が不可欠

もし、今回の被相続人Bさんが「姪・甥にあたるXさんたちに財産を譲りたい」と考えていたのであれば、「遺言書」を作成しておく必要がありました。

遺言書があれば、法定相続人であるかどうかに関わらず、財産を渡す(遺贈する)ことが可能でした。

2. 「特別縁故者」の制度を知っておく

今回のように、相続人が誰もいない(と判断された)場合、遺産は最終的に国のものになりますが、被相続人と特別な関係があった人は「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)への財産分与」を家庭裁判所に請求できる可能性があります。

「面倒を見ていた」「生計を同じくしていた」といった事情があれば、相続人でなくても財産を受け取れる余地が残されています。

3. 養子縁組のタイミングを確認する

ご自身の家族に養子縁組をされた方がいる場合、「その子供がいつ生まれたか(縁組の前か後か)」によって、将来相続人になれるかどうかが変わります。戸籍謄本等で正確な身分関係を把握しておくことが、生前対策の第一歩です。