対立する相続人を切り離し、結束する相続人間での「共有」を認めた事例(福岡高裁平成4年12月25日決定)

- 争点:対立する長男とは切り離し、結束する他の親族だけで共有することは有効か?

- 結論:裁判所は、家業の継続や生活実態を考慮し、親族グループ内での「不動産共有」を認めた。

- ポイント:遺産分割は原則「単独取得」だが、事情があれば一部の「共有」も認められる。

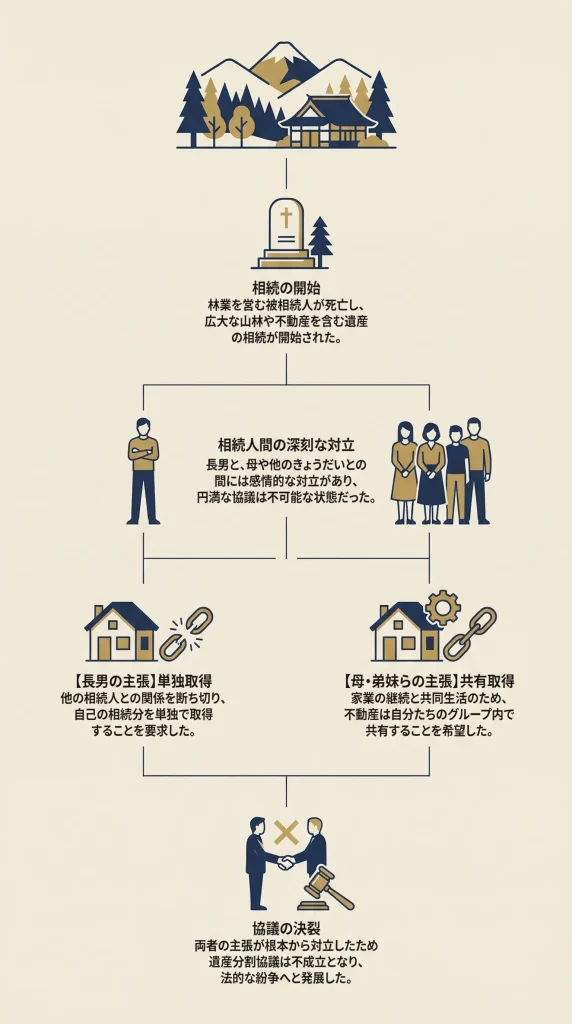

事案の概要

本件は、日本に永住し、林業などを営んでいた外国籍の男性が亡くなり、その遺産の分け方を巡って親族間で激しい対立が生じた事例です。

主な登場人物とその関係

- 被相続人(亡くなった方)A:長崎県対馬で林業や製炭業を営み、多額の財産を築いた男性(韓国籍)。

- 申立人(抗告人)X:Aの長男(日本に帰化済み)。独立して生計を立てている。

- 相手方(その他の相続人)Yグループ:Aの妻Y1、二男Y2(帰化済み)、娘Y3・Y4。

トラブルの経緯

Aの遺産には、広大な山林(分収林)、不動産、多額の寄託金(預り金)などが含まれていました。

長男Xと、Yグループ(母と他のきょうだい)は感情的に激しく対立しており、円満な遺産分割協議は不可能な状態でした。

Xは、「自分はYらとは関わりたくないので、単独で財産を取得したい」と主張しました。

一方で、Yグループ(特に母Y1と二男Y2)は、被相続人Aと同居して家業の林業に従事していました。彼らは「家業を守り、生活を共にするために、不動産はバラバラにせず、Yグループ内での共有にしておきたい」と強く希望しました。

家庭裁判所の審判に対し、Xが不服を申し立て、高等裁判所で「一部の人だけ共有にするような分け方は許されるのか」が争点の一つとなりました。

主な争点

本件の最大のポイントは、相続人全員を画一的に扱うのではなく、「人間関係の対立と結束」に応じて分割方法を使い分けることが許されるかという点です。

一部の相続人だけ「共有」にする分割方法は有効か?

遺産分割の基本的な考え方としては、権利関係を明確にするために、「共有状態を解消すること(単独所有にすること)」が望ましいとされています。

裁判所も、通常、トラブルの種を残す「共有」は避ける傾向にあります。

しかし本件では、Yグループがあえて「共有」を望みました。

そこで、「対立するXには単独所有を認め、結束しているYらには共有所有を認める」という、相手によって分け方を変える判断が、法的に「相当(適切)」と言えるかが問われました。

裁判所の判断

福岡高等裁判所は、「Xとは完全に分割し、Yグループ内では共有を認める」という柔軟な判断を下しました(福岡高裁平成4年12月25日決定)。

裁判所は、判決文(決定理由)の中で次のように明確に述べ、Yグループの共有を認めました。

「本件分割の対象財産を抗告人(X)と相手方ら(Yら)との間で分割し、相手方ら間では共有を希望する不動産については、その希望に応じてこれを認めるのが相当と考える。」

判断の理由

裁判所は、形式的な平等よりも、「誰と誰が一緒にやっていけるか」という実質的な人間関係と生活の必要性を優先しました。

- Xへの対応(対立関係)

XとYの間には感情的な対立があるため、両者が共有することは不適切です。そのため、Xには林業に必要な山林の一部や動産を「単独」で取得させ、Yらとの権利関係を完全に断ち切りました。 - Yグループへの対応(結束関係)

Yグループは、二男Y2を中心に結束しており、母Y1も同居しています。家業(林業)の継続という合理的な目的があるため、「共有」にしてもトラブルのリスクは低いと判断されました。むしろ、不動産を細切れにするより共有の方が事業実態に即していると考えられたのです。

※なお、Xは、「借金(消極財産)も分割対象にすべきだ」と主張しましたが、裁判所は「借金は法律上当然に分割される(自動的に割り振られる)ため、遺産分割の対象にしなくてよい」として退けました。

弁護士の視点

この判例は、遺産分割において「共有は悪」という固定観念にとらわれず、家族の実情に合わせた解決が可能であることを示しています。ここから学べるトラブル予防のポイントは、以下のとおりです。

「共有」を戦略的に活用する

一般的に不動産の共有は推奨されませんが、本件のYグループ(家業を共にする母と子など)のように、「運命共同体」と言える強い信頼関係と合理的な目的(事業継続など)がある場合に限り、あえて共有を選択することは有効な手段となり得ます。資産の散逸を防ぎ、結束して管理にあたることができます。

「グループ分離」の発想を持つ

相続人が複数いて揉めている場合、「全員で合意する」ことは困難です。

そのような時は、本判例のように「対立する人(出ていく人)」と「残る人(守る人)」の2グループに分け、まずはグループ間での財産分割(縁を切ること)を最優先にするという解決策が現実的です。

事業承継には「遺言書」が不可欠

本件では裁判所が柔軟な判断をしてくれましたが、もし判断が異なれば、家業に必要な土地がバラバラに分割されていた恐れもありました。

事業や家業を持つ方は、生前に遺言書を作成し、「事業用資産は後継者に単独(あるいは後継者グループで共有)させる」と明記しておくことが、最大のリスク管理となります。