死因贈与は遺言と同様に撤回できると判断した事例(最高裁昭和47年5月25日判決)

- 争点:死因贈与(贈与者が亡くなったときに効力が生じる贈与)は、遺言と同じように自由に撤回できるのか?

- 結論:最高裁は、遺言の撤回に関する民法1022条は「方式に関する部分を除いて」死因贈与にも準用されると判断した。

- ポイント:死因贈与を受ける側は、贈与者がいつでも撤回できるリスクがあることを理解しておくことが重要。

事案の概要

本件は、死因贈与(贈与者が死亡したときに効力が発生する贈与契約)の撤回の可否が争われた事件です。後妻と先妻の子どもたちとの間で、亡き夫の不動産をめぐる深刻な対立が生じました。

登場人物の整理

- A(被相続人・贈与者):福岡県内に宅地・建物を所有していた。後妻Yに対して本件宅地建物全部の死因贈与をした。

- Y(Aの後妻・上告人):Aから本件宅地建物全部の死因贈与を受けた。

- X1(Aの長男・被上告人):先妻の子どもたちの中心人物。贈与契約の不存在確認を求めた。

- X2ら(Aのその他の子どもたち・被上告人):X1とともに贈与契約の不存在確認を求めた。

事件の背景と経緯

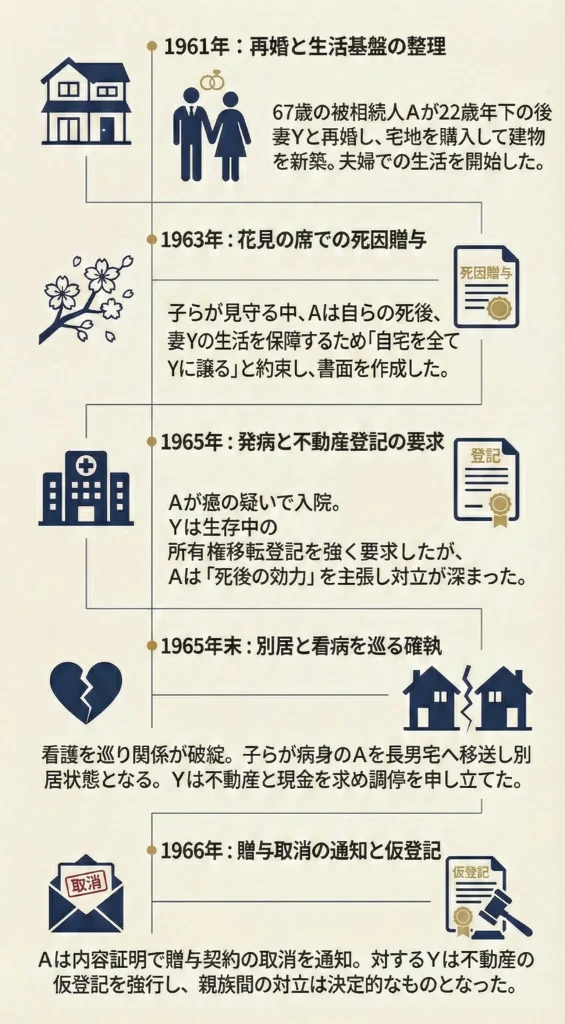

Aは、昭和36年(1961年)に後妻Yと結婚しました。当時、Aは67歳で、Yとの年齢差は22歳ありました。Aは宅地を購入してその上に建物を新築し、Yと暮らしていました。

Aは、自分の死後にYの生活が立ち行かなくなることを心配し、また先妻の子どもたちとYが遺産をめぐって争うことを防ぎたいと考えていました。

そこで昭和38年4月21日、X1の自宅にA夫妻と子どもたちが集まり、花見の宴を催した席で、Aは自らの考えを述べ、Yに対して本件宅地建物全部の死因贈与(「自分が死んだら、この土地と建物をすべてYに譲る」という約束)を行いました。出席者一同もこれを了承し、その内容を書面(決議事項)として作成しました。

ところが、その後夫婦関係が悪化していきます。昭和40年8月、Aが肝硬変(がんの疑い)で入院すると、YはAの生存中に不動産の移転登記を済ませるよう繰り返し要求しました。Aは「死因贈与だから、自分が死んでから効力が生じる」と主張してこれに応じず、夫婦の仲は悪化。Yの看護もおろそかになっていきました。

同年9月に全治しないまま退院したAは自宅療養を続けましたが、12月22日頃、子どもたちが相談のうえ、AをX1の自宅に移転させました。Yは移転を拒み、別居状態に。その後、Yは福岡家庭裁判所久留米支部に本件宅地建物と現金100万円の贈与を求める調停を申し立てましたが、不調に終わっています。

こうした状況の中、昭和41年1月11日付の内容証明郵便(同月14日到達)で、Aは弁護士を通じて民法754条(夫婦間の契約取消権)に基づく贈与契約の取消しの意思表示をしました。一方、Yも同年1月12日に本件宅地建物について所有権移転の仮登記を行いました。

その後もAは離婚調停を申し立てるなど対立は深まり、昭和41年4月21日にAは死亡しました。

Aの死後、X1ら子どもたちが「死因贈与はすでに撤回されているのだから、贈与契約は存在しない」として贈与契約不存在確認の訴えを提起し、裁判は第一審(福岡地方裁判所久留米支部)、控訴審(福岡高等裁判所)を経て、最高裁判所まで争われることになりました。

主な争点

争点1:死因贈与に遺言の撤回規定(民法1022条)は準用されるのか?

本件の最大の争点は、死因贈与の撤回に民法1022条が適用されるかどうかという点です。

そもそも民法554条は、「死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と定めています。一方で、民法1022条は「遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができる」と規定しています。

ここで問題になるのが、「遺言の撤回規定を死因贈与に準用すること」は、死因贈与の「性質に反する」のかどうかです。

Y側の主張は、「死因贈与は双方の合意に基づく契約であるから、遺言のように贈与者が一方的に撤回することは契約の本質に反する。したがって、民法1022条の準用は認められないはずだ」というものでした。確かに、契約は当事者双方の合意で成り立つものですから、「一方だけの意思で自由にやめられる」というのは契約の原則に反するように思えます。

争点2:夫婦間の契約取消権が使えない場合でも、別の根拠で撤回できるのか?

もう一つの重要な論点は、夫婦間の契約取消権(民法754条)による取消しが認められない場合でも、民法1022条の準用による撤回は別途認められるのか、という点です。

控訴審(福岡高裁)は、AとYの夫婦関係は取消しの意思表示がなされた当時すでに破綻状態にあったと認定しました。最高裁昭和42年判決(民集21巻1号88頁)によれば、夫婦関係が破綻した後は民法754条による取消権の行使は許されません。

そのため、民法754条に基づく取消しは認められなかったのですが、Y側は「夫婦間の取消権で取り消せないものを、別の条文を持ち出して撤回できるとするのは矛盾であり、理由のそごがある」とも主張していました。

裁判所の判断

結論:死因贈与は民法1022条の準用により撤回できる

最高裁判所は、上告を棄却し、死因贈与の撤回を認めた控訴審の判断を支持しました。

最高裁は次のように判示しています。

死因贈与については、遺言の取消に関する民法一〇二二条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。けだし、死因贈与は贈与者の死亡によつて贈与の効力が生ずるものであるが、かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによつて決するのを相当とするからである。

この判断の背景にある考え方を整理します。

まず、死因贈与は「贈与者が亡くなって初めて効力が生じる」という性質を持っています。Aが生きている間は、Yへの財産の移転はまだ確定していません。このような死後の財産処分については、亡くなるまでの間に気持ちが変わったなら、その最終的な意思こそを尊重すべきだというのが裁判所の基本的な考え方です。

本件のAのケースでいえば、花見の席で死因贈与を約束した時点ではYの将来を思いやる気持ちがありましたが、その後の夫婦関係の悪化を経て、Aの意思は変わりました。裁判所は、このような「最終的にどうしたかったのか」という意思を尊重することが、遺贈(遺言による贈与)でも死因贈与でも同様に重要だと判断したのです。

なお、「方式に関する部分を除いて」準用されるという限定がついている点も見逃せません。遺言の撤回は「新たな遺言を作成する」という厳格な方式で行う必要がありますが、死因贈与の撤回にはそこまでの厳格な方式は求められません。死因贈与はあくまで「契約」であるため、本件のように内容証明郵便による意思表示など、契約の一般的な方法による撤回で足りると考えられています。

夫婦間の契約取消権とは別個独立の権利

最高裁はもう一つ重要な判断を示しました。民法1022条の準用による撤回権と、夫婦間の契約取消権(民法754条)は、別個独立の権利であるという点です。

贈与者のかかる死因贈与の取消権と贈与が配偶者に対してなされた場合における贈与者の有する夫婦間の契約取消権とは、別個独立の権利であるから、これらのうち一つの取消権行使の効力が否定される場合であつても、他の取消権行使の効力を認めうることはいうまでもない。

本件では、AとYの夫婦関係がすでに破綻していたため民法754条による取消しは認められませんでした。しかし最高裁は、それとは別に民法1022条の準用による死因贈与の撤回は有効であると判断しました。

分かりやすく言えば、「ある方法(夫婦間の取消権)がダメだったとしても、別の方法(遺言撤回規定の準用)で撤回ができるなら、それは当然認められる」ということです。2つの権利は互いに影響し合わない、独立した別々のものだと整理されました。

その結果どうなったか

死因贈与が有効に撤回されたことにより、本件宅地建物はA(被相続人)の遺産として残されたことになります。控訴審(福岡高裁)は、法定相続分に従い、子どもたち(X1・X2ら)は各9分の1、Y(後妻)は9分の3(配偶者の法定相続分)の共有持分権を有すると認定しました。Yが行った所有権移転の仮登記については、全部抹消ではなく、相続による持分権(9分の3)の移転仮登記への更正登記を命じています。

弁護士の視点

この判例から学べる、将来のトラブルを防ぐためのポイントを整理します。

死因贈与を受ける側が注意すべきこと

死因贈与は契約であっても、贈与者がいつでも撤回できるということを理解しておくことが大切です。本件のYのように「約束してもらったから安心」とは言い切れません。

もし確実に財産を受け取りたい場合は、以下のような方法を検討することが考えられます。

- 負担付死因贈与にする

受贈者が介護や生活支援などの一定の義務を果たすことを条件にした贈与であれば、受贈者がすでに義務を履行している場合に撤回が制限される可能性があります。ただし、負担付であっても撤回が完全に否定されるわけではない点には注意が必要です。 - 生前贈与を検討する

死因贈与ではなく、生前に財産を贈与してもらう方法です。ただし、贈与税の負担が生じるため、税務面の検討も欠かせません。

贈与する側・相続対策を考える方が注意すべきこと

本件のAのように「死後に家族が争わないように」という配慮で財産処分を決めても、家族関係の変化によって当初の計画が崩れることがあります。

死後の財産処分を考えるのであれば、遺言書(特に公正証書遺言)を作成する方が法的に安定した方法です。遺言であれば撤回の手続きも法律上明確に定められており、後のトラブルを防ぎやすくなります。本件のように花見の席で作成した書面だけに頼ると、後日その内容や真意をめぐって争いが生じるリスクがあることをよく示しています。

まとめ

本判例(最高裁昭和47年5月25日判決)は、死因贈与の撤回に民法1022条(遺言の撤回規定)が方式に関する部分を除いて準用されることを最高裁が明確にした重要な判例です。その根底にある考え方は、「人の死後の財産処分は、その人の最終意思によって決すべきだ」という原則であり、遺言であれ死因贈与であれ、この考え方は共通して適用されるべきだというものです。

読者の皆さまが覚えておくべきポイントは、死因贈与は契約であっても贈与者の意思でいつでも撤回できる可能性があるということです。本件のように家族関係が変化すれば当初の約束は覆り得ます。相続に関する財産の承継を確実なものにしたい場合は、死因贈与だけに頼るのではなく、公正証書遺言の作成など、より安定した方法を検討しておくことが大切です。