【判例解説】「とりあえず」で作った遺産分割協議書を有効と判断した事例(東京地裁平成28年10月19日判決)

- 争点

「税金支払いのために形式的に作った(本当の合意ではない)」という遺産分割協議書は無効か? - 結論

裁判所は、弁護士同席のもと実印を用いた事実を重視し、協議書は有効と判断した。 - ポイント

「後で話し合えばいい」と安易に考えず、納得していない書類には絶対にハンコを押さないことが重要。

事案の概要

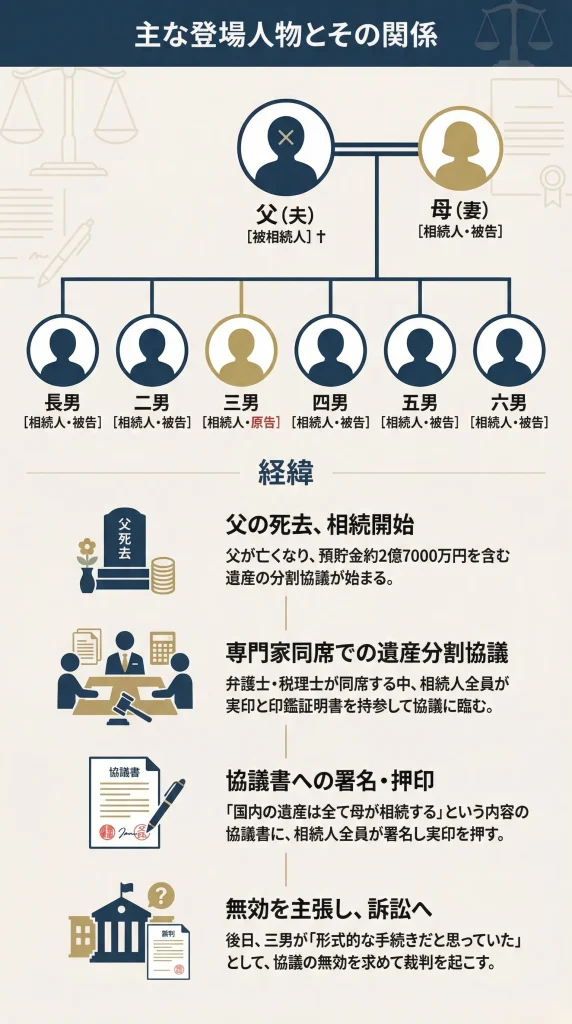

今回の事案は、ある被相続人(亡くなった方)の多額の遺産をめぐり、相続人の一人である三男(原告)が、母である被相続人の妻(被告)に対して裁判を起こしたケースです。

主な登場人物とその関係

- 被相続人: 亡くなった夫(父)

- 当事者: 母(被告)と、三男(原告)などの子供たち

- 遺産: 日本国内の預貯金(約2億7000万円)や不動産の持分など

トラブルの経緯

父が亡くなった後、相続人たちは遺産分割協議を行いました。その結果、「預貯金や不動産の持分を、母(妻)が全て相続する」という内容の遺産分割協議書が作成されました。

この協議の場には税理士や弁護士も同席しており、三男を含む相続人全員が署名し、実印を押して印鑑登録証明書を提出しました。

しかしその後、三男は「あの協議書は無効だ」と主張し始めました。

三男の言い分はこうです。

「その場にいた税理士から、『葬儀費用や税金をすぐに支払うために、とりあえず被相続人の預金を母の口座に移す必要がある』と言われた。だから、本当は母に全額あげるつもりはなかったのに、形式的に署名しただけだ(通謀虚偽表示)」

また、「後できちんと話し合いができると信じていたのに、騙された(錯誤)」とも主張し、遺産分割協議の無効などを求めて裁判を起こしました。

※通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ):相手と口裏を合わせて、本心ではない嘘の契約などをすること。法律上、無効となります。

※錯誤(さくご):いわゆる「勘違い」や「思い違い」のこと。

主な争点

裁判では、主に以下の点が争われました。

「とりあえずの手続き」という合意(通謀虚偽表示)は認められるか?

三男は、「税理士の指示で、便宜上作成しただけの書類であり、遺産を分割する本当の意思はなかった」と主張しました。

書面上は完璧に成立している契約を、「裏の事情(とりあえずの手続き)」を理由に無効にできるかが問われました。

三男の「勘違い」(錯誤)による取り消しはできるか?

三男は、「署名しても後で正式な話し合いができると信じていた(誤信していた)」と主張しました。これが法的な「錯誤」にあたり、協議書を取り消せるかも争点となりました。

裁判所の判断

東京地方裁判所(平成28年10月19日判決)は、以下の理由から遺産分割協議書は「有効」と判断し、三男の主張を認めませんでした。

「実印」と「印鑑証明書」の重み

裁判所は、三男が社会経験のある大人であることを指摘しました。

その上で、相続人が一堂に会し、弁護士が立ち会っている厳粛な場で、自ら持参した印鑑登録証明書を提出し、実印で押印しているという事実を重視しました。

そのような状況下で、「内容を理解せずに署名した」とか「単なる形式的な手続きだと思った」という言い訳は、常識的に考えて信用できないと判断しました。

書面の記載内容の明確さ

遺産分割協議書には、遺産の分け方がはっきりと記載されていました。裁判所は、「もし税理士が『とりあえず移すだけ』と言ったとしても、書面を見れば分割方法が書いてあるのだから、三男がそれを認識できなかったとは認められない」としました。

「後でやり直す」という証拠の欠如

三男は「後で報告を完全にしてくれ(=後でやり直す)」という発言があったとも主張しましたが、その根拠となる関係者の証言はあいまいで、信用できないとされました。

つまり、裁判所は「いい大人が、弁護士もいる前で、実印を使って契約書を作った以上、その内容は本物だとみなす」という、極めて常識的かつシビアな判断を下したのです。

弁護士の視点

この判例から学べる最大の教訓は、「署名・押印(特に実印)の効力は極めて強い」ということです。

相続の現場では、親族間だからこそ「とりあえずハンコだけ押して」「後でちゃんと分けるから」といった口約束が行われがちです。しかし、一度「遺産分割協議書」として完成してしまうと、後から「あれは嘘だった」「勘違いだった」と覆すことは、この判例のように非常に困難です。

将来のトラブルを防ぐための対策

- 「とりあえず」で署名しない

「税金対策」「手続きの便宜」といった言葉に惑わされず、内容に100%納得するまでは署名・押印しないでください。 - 「仮」なら必ず覚書を作る

もし本当に「税金支払いのための一時的な措置」として合意する場合でも、口約束だけで済ませてはいけません。必ず「本協議書は〇〇の手続きのために作成したものであり、実際の遺産分割については別途協議する」といった内容の覚書(合意書)を別途作成し、全員で署名しておく必要があります。 - 書面の内容を自分で読む

専門家(税理士や弁護士など)が作成した書類であっても、必ず自分で一言一句読み、意味がわからない場合はその場で質問してください。