【判例解説】非上場株式の評価で市場性がないことを理由とする減額(非流動性ディスカウント)を認めた事例(最高裁令和5年5月24日決定)

- 争点

非上場株式の価格をDCF法で計算した際、その評価額から「売りにくさ(市場性のなさ)」を理由にさらに減額できるか? - 結論

裁判所は、評価の計算過程で市場性のなさが考慮されていなければ、減額(非流動性ディスカウント)できると判断した。 - ポイント

相続財産に非上場株式が含まれる場合、その評価方法と減額要素の有無が遺産総額に大きく影響する。

事案の概要

親族が経営する会社の株式を相続した場合など、遺産の中に非上場株式が含まれていることは少なくありません。上場株式と違い市場価格がないため、遺産分割の際にその株式を「いくら」と評価するかは、しばしば争いの種となります。

今回の判例は直接の相続事案ではありませんが、非上場株式の評価が争われた事例であり、相続における自社株評価の実務に大きな影響を与えるものです。

どのような争いか

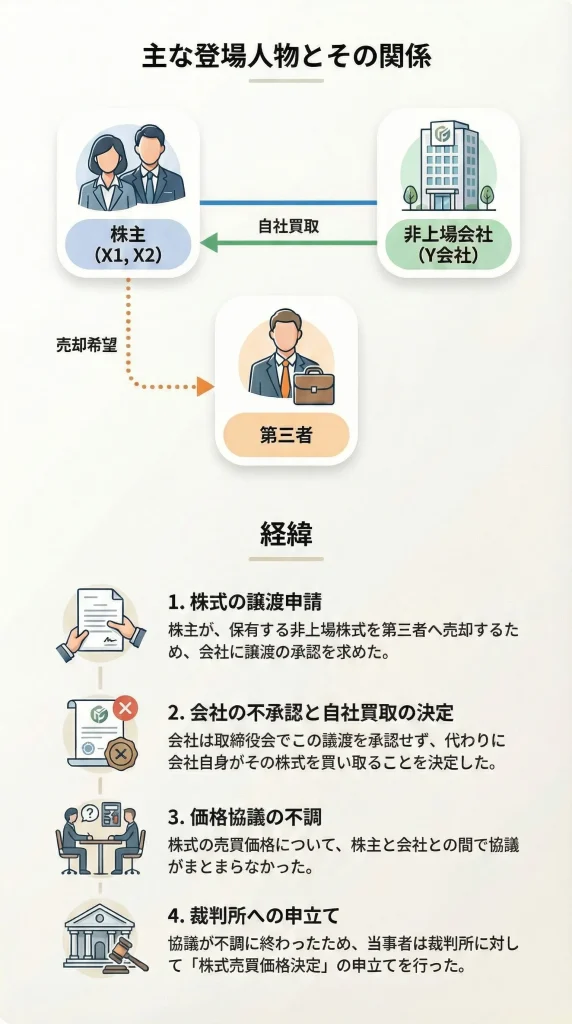

ある非上場会社(株式の譲渡につき取締役会の承認が必要な会社)の株主らが、自分たちの持っている株式を第三者に売却しようとしました。しかし、会社側はこれを承認せず、代わりに自社でその株式を買い取ることを決定しました。

会社法では、会社が株式を買い取る場合、その価格について株主と会社で協議がまとまらなければ、裁判所に「売買価格の決定」を申し立てることができます(会社法144条2項)。本件は、この手続きにおいて、株式の価格をいくらにするかが争われたものです。

争われた「非流動性ディスカウント」とは?

裁判の過程で、株式の価格を評価するために鑑定が実施されました。鑑定人は、以下の手順で価格を算定しました。

- 評価方法の選択

DCF法(Discounted Cash Flow法:会社の将来の利益やキャッシュフローを予測し、それを基に現在の企業価値を計算する方法)を採用しました。 - 評価額の算定

DCF法により、1株当たりの評価額を算出しました。 - 減額調整(非流動性ディスカウント)

算出した評価額から、「非流動性ディスカウント」として30%の減額を行いました。

非流動性ディスカウントとは、非上場会社の株式は、上場会社の株式のように証券取引所ですぐに売買できる「市場性(流動性)」がないため、その「売りにくさ」や取引コストを考慮して、評価額から一定割合を差し引く調整のことです。

原審(広島高等裁判所)はこの30%の減額を認めましたが、株主らはこの減額は不当であるとして、最高裁判所まで争いました。

主な争点

DCF法で計算した株価から、さらに「売りにくいから」という理由で減額することは許されるか?

株主側は、過去の最高裁判例(最高裁平成27年3月26日決定)を引き合いに出しました。その判例は、会社の吸収合併に反対する株主が株式の買い取りを求めた事案でしたが、そこでは収益還元法(DCF法と考え方が似ている評価方法)を用いた場合、非流動性ディスカウントを行うことはできないと判断されていました。

そのため株主側は、「今回もDCF法を使った以上、非流動性ディスカウントによる減額は認められないはずだ」と主張しました。

裁判所の判断

最高裁判所は、以下の理由から、本件においてはDCF法によって算定された評価額から非流動性ディスカウントを行うことができると判断し、30%の減額を認めた原審の決定を支持しました。

制度の趣旨は「投下資本の回収」である

まず、裁判所は、会社が譲渡を承認しない場合に裁判所が売買価格を決定する制度(会社法144条2項)の目的について確認しました。

この制度は、株式の譲渡を希望する株主が、会社に拒否された場合でも、株式を手放して投下した資本(出資したお金)を回収できるように保障するためのものです。

これは、株主が自発的に株式を売却しようとしている場面であり、通常の任意の株式売買と基本的に同じ状況です。一般的に、非上場株式を任意で売買する際には、その「売りにくさ」が価格に反映される(減額される)のが通常です。

したがって、裁判所が価格を決定する場合でも、「当該譲渡制限株式に市場性がないことを理由に減価を行うことが相当と認められるときは、(中略)非流動性ディスカウントを行うことができる」と判断しました。この考え方は、評価方法としてDCF法が用いられたとしても変わらないとしました。

ただし、「二重の減額」は許されない

一方で、裁判所は重要な注意点も示しました。

もし、DCF法などによる評価額の計算過程で、すでに「市場性がないこと(売りにくさ)」が十分に考慮されている場合には、その評価額からさらに非流動性ディスカウントを行うことは、「市場性がないことを理由とする二重の減価を行うこと」になるため、相当ではないとしました。

本件の具体的な検討と過去判例との違い

本件で採用されたDCF法の計算過程を見ると、評価額を算定する際に、その会社に類似する「上場会社」の株式の数値が用いられていました。

上場会社の数値を基に計算しているということは、その計算結果にはまだ「非上場であることの売りにくさ」は反映されていません。裁判所は、本件の評価額の算定過程において「本件各株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれない」として、計算された評価額から改めて非流動性ディスカウントを行うことは、二重の減額には当たらず妥当であると結論付けました。

なお、株主側が主張した過去の判例(最高裁平成27年3月26日決定)については、会社から退出する株主に企業価値を適切に分配することが目的の事案であり、本件のように取引コストが問題となる場面とは性質が異なるため、本件には当てはまらないと判断されました。

弁護士の視点

今回の最高裁決定は、非上場株式の価格評価の実務において非常に重要であり、相続の場面においても大きな示唆を与えてくれます。

相続における非上場株式(自社株)評価の難しさ

中小企業のオーナー一族の相続では、遺産の中に自社株が含まれることが多くあります。非上場株式には客観的な市場価格がないため、その評価額をいくらとするかで相続人間で争いになるケースが少なくありません。

株式の評価方法は複数存在し、どの評価方法を採用するか、そして非流動性ディスカウントのような減額要素を考慮するかによって、評価額は大きく変動します。

将来のトラブルを防ぐための対策

相続財産に非上場株式が含まれる場合、将来の遺産分割トラブルを防ぐために、以下の点を意識しておくことが重要です。

- 自社株の価値と評価方針を把握しておく

会社の経営者(将来の被相続人)は、生前のうちに、自社の株式がどの程度の価値を持つのか、専門家と協力して把握しておくことが望ましいです。その際、どのような評価方法が合理的か、非流動性ディスカウントのような減額要素があり得るのか(二重の減額にならないか)についても検討しておくとよいでしょう。 - 事業承継計画と遺言書の活用

後継者に株式をスムーズに承継させるためには、明確な事業承継計画が不可欠です。遺言書を作成し、誰に株式を相続させるかを指定しておくことで、株式が分散して経営が不安定になったり、評価をめぐる争いが複雑化したりすることを防げます。 - 評価の「計算過程」を確認する重要性

遺産分割協議で株式の評価が問題になった場合、単に評価額を見るだけでなく、その「計算過程」を確認することが重要です。今回の判例が示すように、計算過程で何が考慮され、何が考慮されていないかによって、非流動性ディスカウントの可否が変わってくるためです。