【判例解説】遺産としての共有持分と通常の共有持分が混在する不動産の共有物分割請求を認めた事例(最高裁平成25年11月29日判決)

- 争点

遺産分割が終わっていない共有不動産を、「共有物分割」により解決できるか? - 結論

裁判所は、賠償金による共有物分割を有効とし、その金銭は「遺産」として保管すべきと判断した。 - ポイント

受け取った賠償金は個人のものにならず、遺産分割協議まで手を付けてはいけない点に注意。

事案の概要

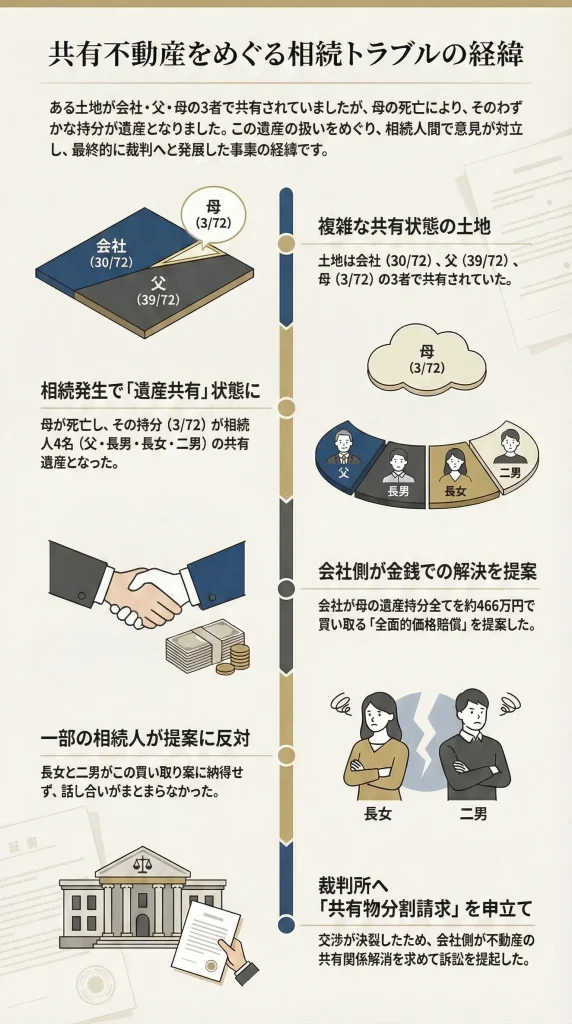

今回の事案は、亡くなった母の「わずかな共有持分」の扱いをめぐって、会社・父・長男側と、長女・二男側が対立したケースです。

主な登場人物とその関係

- 被相続人(亡くなった方): 母(Aさん)

- 原告側(訴えた人): 父、長男(会社代表)、および長男が経営する会社

- 被告側(訴えられた人): 長女、二男

- 争いの対象: 東京都内にある土地(宅地)

【トラブルの経緯】

この土地(約240平方メートル)は、もともと「会社(持分30/72)」「父(持分39/72)」「母(持分3/72)」の3者で共有していました。

母が亡くなり、彼女が持っていた「72分の3」というわずかな持分が、相続人4名(父・長男・長女・二男)の「遺産共有(いさんきょうゆう)」の状態となりました。

遺産共有:遺産分割の話し合いが終わっておらず、相続人全員で暫定的に遺産を共有している状態。

この土地には会社の建物などが建っていたため、会社側は権利関係を整理したいと考えました。そこで、「母の持分(遺産)をすべて会社が買い取り、その代金(約466万円)を相続人たちに支払う」という解決方法(全面的価格賠償)を提案しました。

しかし、長女と二男はこれに納得せず、話し合いがまとまらなかったため、会社側は裁判所に「共有物分割請求」を申し立てました。

主な争点

この裁判で最も大きな問題となったのは、以下の点です。

遺産分割が終わっていないのに、共有持分を「お金(賠償金)」に変えることは有効か?

通常、遺産に関する争いは家庭裁判所での「遺産分割」で行います。一方で、不動産の共有トラブルは地方裁判所の「共有物分割訴訟」で行います。

今回のように、「遺産としての共有(母の持分)」と「通常の共有(会社や父の持分)」が混ざっている場合、遺産分割協議が完了する前に、裁判所の判決で強制的に遺産持分を会社に取得させ、代わりにお金(賠償金)を支払わせる方法が認められるかが争点となりました。

反対する長女・二男側は、「そんなことをすれば、遺産である不動産持分が勝手にお金に変わってしまい、各相続人に払い戻されてしまうため、遺産分割の対象として確保されなくなる(勝手に使われてしまう)」と主張しました。

裁判所の判断

最高裁判所は、会社側の主張を認め、「全面的価格賠償の方法による共有物分割は有効」という判断を下しました。

手続きは「共有物分割訴訟」で問題ない

裁判所は、今回のように遺産共有持分と他の共有持分が併存している場合、その共有関係を解消するために民法258条に基づく「共有物分割訴訟」を利用することは適法であるとしました。したがって、遺産分割前であっても、判決によって持分を会社に移転させることは可能です。

賠償金は「遺産」として扱われる

これが今回の判決の核心部分です。裁判所は、持分の代わりに支払われるお金(賠償金)について、次のような理屈を示しました。

“”遺産共有持分を有していた者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであり、賠償金の支払を受けた者は、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う””

裁判所はこう考えました。

「土地の権利関係を整理するために、会社がお金で解決するのは合理的です。しかし、そのお金は『母の遺産』が形を変えたものに過ぎません。したがって、受け取った相続人は『自分のお金』としてすぐに使ってはいけません。後で行う遺産分割協議で『誰がいくらもらうか』が決まるまで、みんなのために『保管(預かり)』しておかなければならない」

つまり、土地はお金に変えても良いが、そのお金は勝手に山分けせず、遺産として大切にとっておきなさい、という条件付きで認めたのです。

弁護士の視点

この判例から学べる、相続不動産のトラブルを防ぐための対策について解説します。

生前に共有持分を整理しておく

会社と創業家、あるいは親子で不動産を共有している場合、相続が発生すると権利関係が極めて複雑になります。本件のようにわずか数パーセントの持分でも、裁判になれば数年の時間がかかります。元気なうちに持分を会社や後継者に売買・贈与し、権利関係を一本化しておくことが、最も確実な予防策です。

遺言書で「共有」を回避する

本件のトラブルの根本原因は、母の持分が「遺産共有」という不安定な状態で残ってしまったことにあります。

もし母が生前に「私の持分は、会社(または父)に相続させる」という遺言書を作成していれば、このような複雑な裁判にはならなかった可能性が高いです。特に、法人や他の親族と共有している不動産がある場合は、遺言書で「誰に渡すか」を明確にしておくことが不可欠です。

「代償金」の管理を徹底する

もしあなたが相続人の立場で、裁判や協議の結果、不動産の代わりに多額の現金(賠償金)を受け取ることになった場合、注意が必要です。

今回の判決のとおり、そのお金は「あなた個人のもの」ではなく、あくまで「遺産」の代わりです。遺産分割協議が完了する前に使い込んでしまうと、後日、他の相続人から不当利得や横領として訴えられるリスクがあります。普段使いの口座とは別の口座で管理するなど、慎重な取り扱いが求められます。