【判例解説】不仲や袋地を理由とした退去命令を取り消し、現物分割が相当と判断した事例(大阪高裁平成15年4月15日決定)

- 争点

相続人同士が不仲で、土地の一部が袋地になる場合、居住者を退去させて金銭解決すべきか? - 結論

裁判所は、高齢な居住者の生活利益を重視し、通路を設けて土地を分ける「現物分割」が相当と判断した。 - ポイント

「分けられない」と諦めず、通路設定などの工夫で物理的に分割可能であることを主張・立証しておくことが重要。

事案の概要

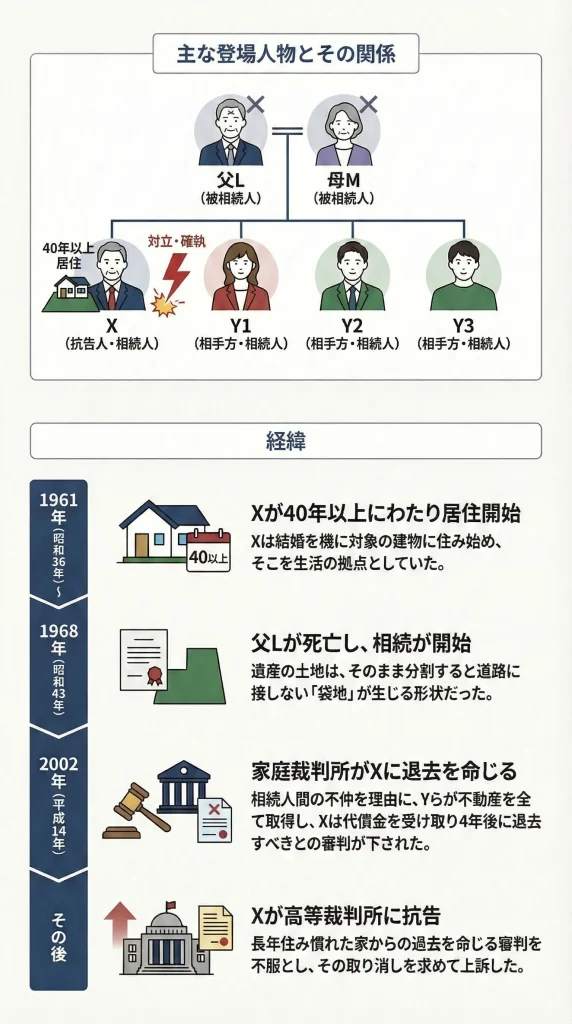

本件は、亡くなった被相続人が遺した「土地と建物」の遺産分割をめぐり、相続人同士が対立した事案です。

主な登場人物とその関係

- 被相続人:亡くなった方。

- 抗告人(Xさん):72歳の高齢者。対象となる土地上の建物に40年以上居住しており、そこを生活の拠点としていました。

- 相手方(Yさんら):その他の相続人。Xさんとは人間関係が悪化しており、激しい対立(確執)がありました。

トラブルの経緯

遺産である土地(1099番1、1100番、1101番など)は、南北に細長い形状をしており、北側のみが道路に接していました。特に奥にある南側の土地は、そのまま分割すると道路に出られない「袋地(ふくろち)」となってしまう状況でした。

家庭裁判所(原審)は、相続人同士の仲が修復不可能なほど悪いことや、将来的な都市計画の可能性があることを理由に、「互いに隣接して住むのは困難」と判断しました。その結果、「Yらが全ての不動産を取得し、現在住んでいるXさんには代償金を払って、4年後に退去してもらう」という審判を下しました。

長年住み慣れた家を追われることになったXさんは、これを不服として大阪高等裁判所に即時抗告(上訴)を行いました。

主な争点

相続人の不仲を理由に、居住者を退去させることは認められるか?

原審のように、相続人間に強い対立がある場合、トラブル防止のために一方を退去させ、単独取得させる(代償分割)という判断が妥当かどうかが問われました。

道路に接しない「袋地」が生じるような分割は認められるか?

土地を分けた結果、建築基準法上の道路に接しない土地(袋地)ができてしまうと、建物の再築ができず価値が著しく損なわれます。このような悪条件の土地を含む場合でも、通路を作るなどの工夫によって現物分割(土地を物理的に分けること)が可能かどうかが争点となりました。

裁判所の判断

大阪高等裁判所は、原審の「Xさん退去」の判断を取り消し、「土地を物理的に分けて、Xさんが住み続けられるようにする(現物分割)」という決定を下しました。

その理由は以下のとおりです。

高齢者の生活基盤を守る

裁判所は、Xさんが72歳と高齢であり、40年以上もその土地で平穏に暮らしてきた事実を重く見ました。

「単に相続人間の仲が悪いという理由だけで、高齢の居住者を長年の生活拠点から退去させ、金銭で解決しようとするのは、居住者の生活の利益を不当に奪うものであり行き過ぎである」と判断しました。

つまり、「お金よりも、住み慣れた家で暮らす権利の方が重い」という判断です。

工夫すれば土地は分けられる

裁判所は、当事者間で「緑色の線」を境界とする大まかな合意があったことに着目しました。

そして、一番の問題であった袋地についても、「手前の土地に幅2メートルの通路(位置指定道路など)を開設すれば、建築基準法上の道路要件を満たし、建物の再築も可能になる」と認定しました。

技術的な工夫で土地を活用できる以上、原則どおり「現物分割」を行うのが最も公平であると結論づけました。

不確定な「将来の事情」で現状を覆さない

相手方は「将来、都市計画事業で土地が収用されるかもしれない」と主張しましたが、裁判所は「現段階では不確定な事情に過ぎない」として、それを理由に現在の居住者を退去させる必要はないと一蹴しました。

弁護士の視点

この判例から学べる「将来のトラブルを防ぐための対策」は以下の通りです。

「分けられる」という証拠(図面)を準備する

変形地や袋地がある場合、「分けるのは無理だから売るしかない」と諦めてしまいがちです。しかし、本件のように「通路を設ければ法的に建築可能な土地になる」という具体的な測量図や分割案を用意できれば、裁判所は現物分割を認めてくれる可能性が高まります。土地家屋調査士等の専門家と連携し、分割シミュレーションを行っておくことが重要です。

遺言書で居住権を確保する

もし被相続人が生前に「この家と土地はXに相続させる」という遺言書を作成していれば、Xさんは「退去させられるかもしれない」という不安にさらされずに済みました。特に高齢の配偶者や同居の子がいる場合は、その生活を守るために、誰にどの不動産を渡すかを明確にした遺言書を残すことが最も確実な方法です。