【判例解説】遺産が不動産のみでも安易な競売を認めず、現物分割が相当と判断した事例(大阪高裁昭和53年1月14日決定)

- 争点

代償金が払えない場合、裁判所はすぐに「競売」を命じてよいか? - 結論

裁判所は、競売は売却価格が低くなるため、可能な限り「現物分割」すべきと判断した。 - ポイント

不動産のみの相続トラブルを防ぐため、遺言書や生命保険(代償金)の準備が重要。

事案の概要

本件は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産をめぐり、相続人の間で分割方法が争われた事案です。

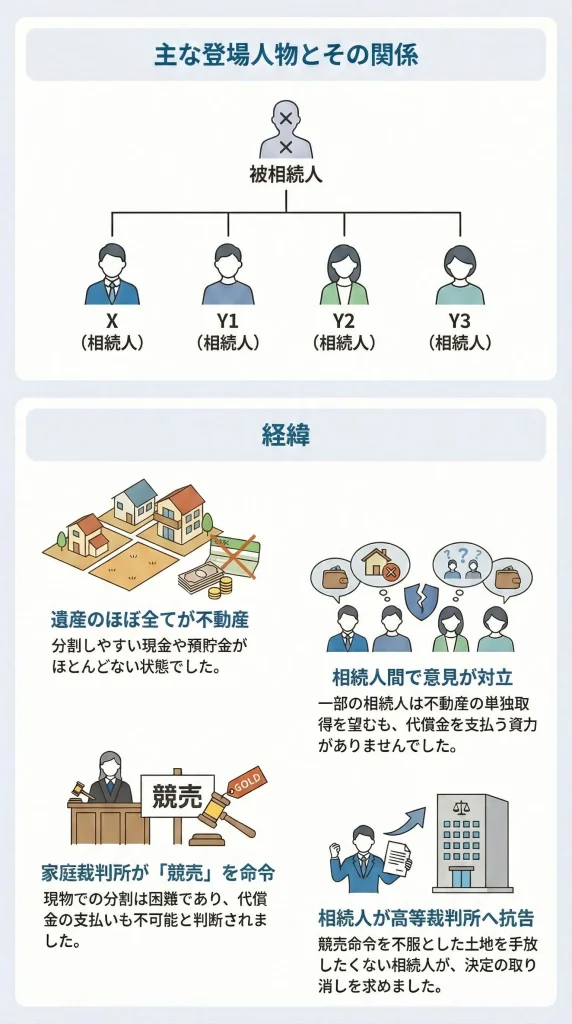

主な登場人物とその関係

- 被相続人(亡くなった方):親(詳細な身分関係は判決文に譲りますが、家長的な立場)。

- 相続人(揉めた人たち):その子供たち等の共同相続人。

トラブルの経緯

遺産の大部分が不動産(宅地、農地、雑種地など)であり、分割しやすい預貯金などの現金がほとんどない状態でした。

相続人の間で、不動産をどのように分けるか意見が対立しました。

一部の相続人は「不動産を単独で取得したい」と望んでいましたが、他の相続人に支払うための代償金を用意できるだけの十分な資力がありませんでした。

話し合い(調停)が決裂したため、第一審の家庭裁判所は、「現物分割(土地を物理的に分けること)は困難であり、代償金も払えない」という理由から、すべての不動産を「競売」にかけ、その代金をお金で分けるよう命じました。

これに対し、土地を手放したくない相続人が不服を申し立て、高等裁判所で争われることになりました。

現物分割(げんぶつぶんかつ):土地そのものを物理的に分筆して分ける、原則的な方法。

換価分割(かんかぶんかつ):遺産を売却・競売し、その現金を分ける方法。

競売(けいばい):裁判所を通じて強制的に売却する手続き。市場価格より安くなる傾向がある。

主な争点

分けにくい不動産は、安易に「競売」にかけて良いか?

遺産分割において、不動産(特に農地やいびつな土地)を細かく分けることは、土地の価値を下げたり、利用しにくくなったりする恐れがあります。

そのため、どうしても分けられない場合は「売って分ける(換価分割)」ことが認められています。

しかし、裁判所の職権で行う「競売」は、通常の不動産売却に比べて価格が大幅に安くなってしまうというデメリットがあります。

本件では、「現物分割が多少面倒であっても、相続人に損をさせる『競売』を避けて、土地をそのまま分けるべきではないか?」という点が最大の争点となりました。

裁判所の判断

結論

大阪高等裁判所(昭和53年1月14日決定)は、原審(家庭裁判所)が出した「競売」の命令を取り消しました。

判断の理由

「競売」は相続人の利益を害する

裁判所は、競売という手段について非常に慎重な見解を示しました。

判決では、「競売による換価代金は、一般に任意の売却による価格よりも低額になる」と指摘しました。つまり、裁判所が強制的に売ると安く買い叩かれる可能性が高く、結果として相続人全員が経済的な損をする(利益を著しく害する)ため、安易に選ぶべきではないと判断しました。

専業農家でないため、土地を分けても問題ない

また、対象地に「農地」が含まれていた点についても、裁判所は柔軟な判断を下しました。

相続人たちは、その農地だけで生計を立てている「専業農家」ではありませんでした。そのため、

「土地を細かく分けても、農業経営に致命的な悪影響を与えるわけではない」

「宅地化の可能性などを考慮すれば、土地の価値が極端に下がるわけではない」

として、原則どおり「現物分割(土地を物理的に分けること)」によって解決することが相当である(望ましい)との結論に至りました。

これは、法的な理屈だけでなく、「せっかくの遺産を安く売り飛ばすのではなく、多少形が悪くなっても土地として残すべきだ」という、相続人の心情と利益に寄り添った判断と言えます。

弁護士の視点

この判例から学べる「将来のトラブルを防ぐための対策」は、以下のとおりです。

「不動産のみ」の相続は最も揉めやすいと知る

現金がない状態で不動産だけが残ると、本件のように「分けようがない」「代償金も払えない」「売るしかない」という追い詰められた状況になりがちです。

まずはご自身の財産目録を作り、「不動産に対して現預金が極端に少なくないか」を確認することが第一歩です。

「代償金」の原資(現金)を準備する

実家や農地を特定の子供に継がせたい場合、他の兄弟に渡すための現金(代償金)が必要です。

対策として有効なのが生命保険です。生命保険金は遺産分割の対象外(受取人固有の財産)となるため、跡取りを受取人にしておけば、その現金をそのまま代償金の支払いに充てることができ、不動産の売却や競売を防げます。

遺言書で分割方法を指定する

「競売」や「共有」のリスクを確実に回避する方法は、親が元気なうちに遺言書を作成することです。

「自宅の土地は長男に、〇〇の土地は二男に相続させる」と具体的に指定しておけば、原則としてその通りに遺産が引き継がれます。裁判所による分割(審判)になる余地をなくすことが、家族を守る最大の予防策です。