【判例解説】日付の訂正に方式不備があっても、遺言を有効と判断した事例(東京地裁平成19年7月12日判決)

- 争点

法律が定める厳格な方式を守っていない「遺言書の日付訂正」は有効か? - 結論

裁判所は、遺言者の真意に疑いがなく、無効とすることがかえって正義に反する場合は「有効」と判断した。 - ポイント

遺言書の内容を変更したい場合は、トラブルを防ぐため、訂正ではなく「全文を新しく書き直す」ことが重要。

事案の概要

本件は、亡くなったお母様(被相続人)の遺産相続をめぐり、長男、二男、三男の兄弟間で争われた事例です。

主な登場人物とその関係

- 被相続人: 母・Aさん

- 原告: 二男・Xさん

- 被告: 長男・Y1さん、三男・Y2さん

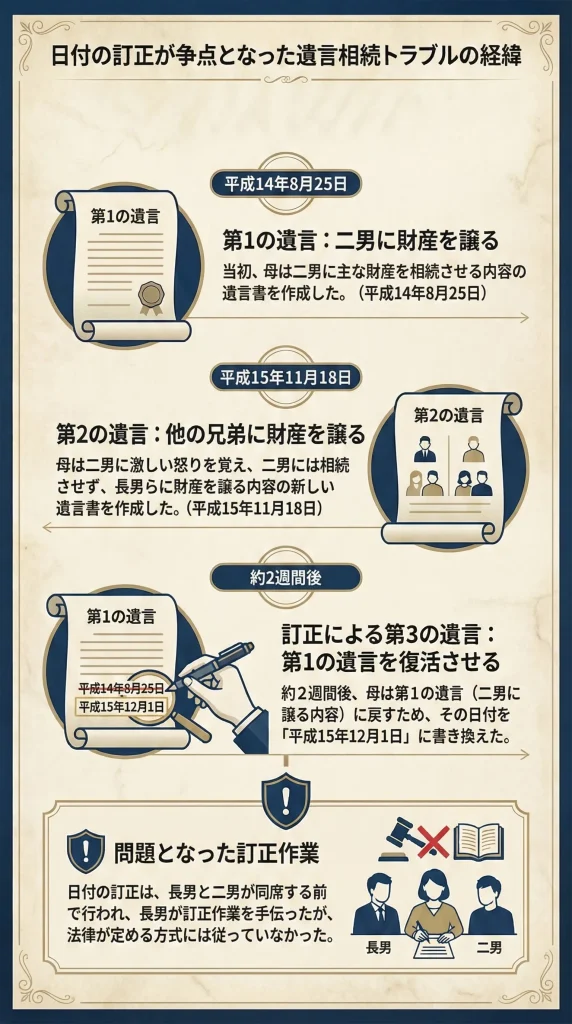

トラブルの経緯

Aは、生前、親族との関係性の変化に伴い、遺言書を何度か作成していました。

- 第1の遺言(平成14年8月25日作成)

当初、母Aは、二男Xに自宅などの主な財産を譲る内容の遺言書を作成していました。 - 第2の遺言(平成15年11月18日作成)

その後、母Aは、二男Xに対して一時的に激しい怒りを感じ(遺言書の中で「悪魔」と表現するほどでした)、二男Xには相続させず、長男Y1らに財産を譲るという新しい遺言書を作成しました。 - 訂正による第3の遺言(平成15年12月1日成立)

しかし約2週間後、母Aの怒りは収まりました。長男Y1と二男Xが揃って母Aのもとを訪れた際、母Aは「やっぱり第1の遺言(二男Xに譲る内容)に戻したい」と考えました。そこで、手元にあった「第1の遺言」の日付を、その日の日付(平成15年12月1日)に書き換えることで、これを最新の遺言として復活させようとしました。

【問題となった点】

この「日付の書き換え」作業の際、同席していた長男Y1が元の古い日付に線を引いて「訂正」と書き、母Aがその横に実印を押し、新しい日付を母A自身が書き込みました。

母Aの死後、長男Y1側は「この訂正は、法律で決められた厳格なルールを守っていないから無効だ(したがって、自分に有利な第2の遺言が有効だ)」と主張し、二男X側と裁判になりました。

主な争点

法律の厳格な方式に従わない「遺言書の訂正」は有効か?

自筆証書遺言(自分で手書きする遺言)の訂正方法は、偽造や変造を防ぐために民法968条2項で非常に厳しく決められています。具体的には以下の手順が必要です。

- 遺言者が、変更する場所を指示する。

- 変更した旨を付記(「〇字削除、〇字加入」などと書き添える)して、特にこれに署名する。

- 変更する場所に印を押す。

今回のケースでは、長男Y1が「訂正」という文字や線を書いており、母A自身による「変更場所の指示」や「変更した旨の付記・署名」が欠けていました。

形式的に見れば法律違反の状態ですが、「それでもなお、母Aの最終的な意思として有効と認められるか」が最大の争点となりました。

裁判所の判断

結論

東京地方裁判所は、形式的な不備があることを認めつつも、結果として「遺言書の日付訂正は有効」と判断しました。

これにより、日付が新しくなった第1の遺言が最新のものとして扱われ、二男Xに財産を譲る内容が有効となりました。

判断の理由

裁判所は、法律の形式的なルールだけでなく、「実質的な正義」と「当事者の公平」を重視して判断しました。主な理由は以下のとおりです。

- 本人の真意に疑いがないこと

訂正作業は、利益が対立する長男Y1と二男Xが同席している目の前で行われました。母Aが誰かに騙されたわけではなく、自らの意思で訂正を行ったことは明らかでした。 - 重要な部分は本人が書いていること

訂正の方式に不備(付記や署名がない)はありましたが、遺言の効力を左右する「新しい日付」の部分は、母Aが正しく自筆していました。 - 形式を優先すると「正義」に反すること

長男Y1は「第2の遺言は破棄した」と嘘をついて二男Xを安心させ、自ら訂正作業を手伝っていました。それにもかかわらず、後になって「形式不備だから無効だ」と主張し、自分に有利な第2の遺言を復活させようとすることは、あまりに身勝手で公平ではないと裁判所は考えました。

判決文では次のように述べられています。

“”遺言の訂正の外形的事実及びその遺言者の意思について疑義が生じる余地がなく(中略)形式的に要式性の一部に欠陥があるからといって、遺言者の真意に反して遺言訂正の効果を認めないとすると、実質的正義に反することになる””

つまり、「細かい書き方のミスはあっても、母Aの『二男Xに譲りたい』という気持ちは間違いなく、それを無効にするのはかわいそう(正義に反する)」という判断を下したのです。

弁護士の視点

この判決は、遺言者の「真意」を救うために裁判所が柔軟な判断をした画期的な事例ですが、あくまで「極めて例外的なケース」と捉えるべきです。通常、自筆証書遺言の方式不備は、問答無用で「無効」となるリスクが高いです。

この事例から学べる「将来のトラブルを防ぐための対策」は以下のとおりです。

遺言書の内容を変えるときは「訂正」せず「書き直す」

自筆証書遺言の訂正方式は非常に複雑で、一般の方が完璧に行うのは困難です。修正液や修正テープの使用はもちろんNGですし、二重線での訂正もミスが起きがちです。

内容や日付を変更したい場合は、古い遺言書に手を加えるのではなく、「以前の遺言を撤回する」と明記した上で、新しい紙に最初から全文を書き直すことを強く推奨します。

「日付」は遺言の命

複数の遺言書が見つかった場合、原則として「日付が新しいもの」が優先されます。本件のように、日付の訂正が有効か無効かで、相続の結果が180度変わってしまいます。書き直す際は、必ず正確な年月日を記載し、古い遺言書は破棄するか、管理を徹底しましょう。