借用名義株の株主権につき20年間の権利行使による取得時効の成立を認めた事例(東京地裁平成21年3月30日判決)

- 争点:被相続人が他人名義で保有していた株式(借用名義株)は、名義人が20年間権利行使した場合に時効取得できるのか?

- 結論:裁判所は、株主権は民法163条の「所有権以外の財産権」に含まれ、取得時効の対象になると判断した。

- ポイント:借用名義で株式を保有する場合、長期間放置すると時効により権利を失うリスクがある。名義と実質的な所有関係は早期に整理しておくことが重要。

事案の概要

本件は、大手企業グループの創業者一族内で起きた、巨額の株式をめぐる相続紛争です。

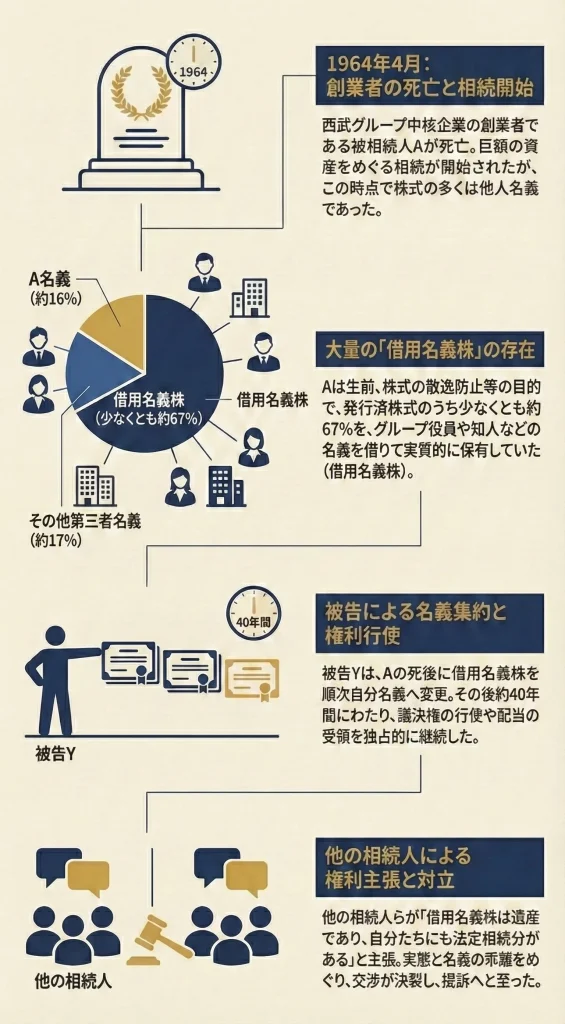

被相続人であるAは、昭和39年(1964年)4月26日に死亡しました。Aは生前、株式会社コクド(西武グループの中核企業)の株式の大部分を保有していましたが、その多くを自分の名義ではなく、グループの役員・社員・知人・架空人などの第三者名義で保有していました。このような株式を「借用名義株」といいます。

Aの死後、Y(被告、Aの非嫡出子) がこれらの借用名義株の名義を順次自分に移し替え、約40年間にわたり株主として議決権を行使し、配当を受領するなどしていました。

これに対し、Aの他の相続人であるX1(原告、Aの非嫡出子)、X2(原告、Aの子)、X3(原告、Aの孫)、X4(原告、Aの孫) が、Y名義の757株(株式併合後)について「自分たちにも法定相続分に応じた持分がある」として、持分の確認を求めて提訴しました。

Aの死亡時の発行済株式総数は約149万9,400株で、A名義の株式は約23万8,518株(約15.9%)にすぎませんでしたが、借用名義株を含めると、少なくとも発行済株式総数の約82.6%以上をAが実質的に保有していたと裁判所は認定しています。

主な争点

争点1:借用名義株は本当に存在したのか?

原告らは、A(被相続人)が自分名義以外にも大量の株式を他人名義で保有していたと主張しましたが、被告Yはこれを否定し、自分が正当に株式を購入・取得したと反論しました。Aの死亡から約40年が経過しており、当時の事情を直接知る関係者も少なくなっていたことから、借用名義株の存在を立証できるかが重要な争点でした。

争点2:株主権は取得時効の対象になるのか?

仮に借用名義株が存在したとしても、被告Yは約40年間にわたって株主として権利を行使し続けていました。そこで、株主権(株式についての権利)が民法163条の「所有権以外の財産権」として取得時効の対象となるかが、本件最大の法的争点となりました。取得時効とは、一定期間にわたり権利を行使し続けた者に、その権利の取得を認める制度です。

争点3:被告は借用名義株の存在を知っていたか(善意か悪意か)?

取得時効には、10年で成立する短期時効(善意・無過失が必要) と 20年で成立する長期時効(善意・無過失は不要) があります。被告Yが借用名義株の存在を知っていた(悪意であった)場合、短期時効は成立しないため、この点も重要な争点でした。

裁判所の判断

借用名義株の存在は認められた

裁判所は、借用名義株の存在を認めました。

その根拠として、まず、Aの生前の意識を示す証拠が重視されました。Aが昭和17年に作成した「甲野家之遺訓」には、コクドの事業を「甲野家の事業」と表現する記載があり、Aが甲野家による事業支配に強い意思を持っていたことが明らかでした。

また、多数の関係者が一致して借用名義株の存在を証言したことも大きなポイントです。Aの近親者、コクドの元役員・社員など、立場の異なる多くの人物が、自分たちは名義を貸していたにすぎず、実質的な金銭の出捐はなかったと供述しました。別訴では、西武グループの元役員3名が「自分は真の所有者ではない」と認めて請求を認諾しています。

さらに、A死亡直後に作成されたメモには借用名義株が100万株以上存在する旨の記載があったこと、経営改革委員会や法律事務所の調査でも名義人と実質的所有者が異なる株式の存在が指摘されたこと、東京国税局がコクドを同族会社と認定し追徴課税を行ったことなど、客観的な裏付け証拠も豊富でした。

これらを総合し、裁判所は、A死亡時に第三者名義であった約126万株のうち、少なくとも100万株は借用名義株であったと認定しました。

株主権は取得時効の対象となる

本件で最も注目すべき法的判断です。裁判所は、株式ないし株主権は民法163条の「所有権以外の財産権」に含まれ、取得時効の対象となると判断しました。

裁判所は次のように述べています。

不継続又は不表現の地役権の取得時効を否定する同法二八三条のような特別の除外規定のない限り、広く財産権であれば同法一六三条の適用を認めるべきであるから、株式ないし株主権も「所有権以外の財産権」に含まれるものと解される。

つまり、法律が明文で除外していない限り、財産権であれば原則として取得時効が適用されるという考え方です。

20年の長期取得時効は成立した(大部分の株式)

裁判所は、被告Yが株式の名義を取得した際に株券の被裏書人欄や株主名簿にYの氏名が記載されていたこと、株主総会に出席して議決権を行使していたこと、継続的に配当を受領していたことなどから、「権利者として社会通念上承認しうる外形的客観的な状態」を備えていたと評価しました。

これにより、名義取得から20年以上が経過した74万2,520株については長期取得時効が成立し、被告Yの時効取得が認められました。

原告らは、「被告YとコクドはYを真の株主として扱うことを通謀していたのだから、Yの行動に基づいて判断すべきでない」と反論しましたが、裁判所はこの主張を退けました。たとえそのような事情があっても、外形的客観的な行動に基づいて判断することは、一定の事実状態を権利関係に高めようとする取得時効の制度趣旨に沿うものだと述べています。

10年の短期取得時効は認められなかった(残りの株式)

一方、名義取得から20年未満であった1万4,480株については、短期取得時効の成否が問題となりました。短期取得時効には「自己が正当な権利者であると信じていたこと(善意)」と「そう信じたことに過失がないこと(無過失)」が必要です。

裁判所は、被告Yが昭和32年からコクドの代表取締役であったこと、借用名義株の管理体制にも関与していたことなどから、被告は借用名義株の存在を認識していたと認定しました。被告が提出した売買契約書や領収書についても、借用名義株制度を維持するために形式的に整えられたものにすぎない可能性が高いとして、善意の立証は認められませんでした。

その結果、短期取得時効は否定され、このうち借用名義株と認定できた1万4,395株(株式併合後15株相当)について原告らの持分が認められました。

弁護士の視点

本件から学べる教訓は、名義と実質的な所有関係の不一致を長期間放置することの危険性です。

株式や不動産などの財産は、名義を実態に合わせて整理しておく

第1に、株式や不動産などの財産は、名義を実態に合わせて整理しておくことが極めて重要です。本件では、被相続人が税務対策などの理由から他人名義で大量の株式を保有していましたが、その結果、40年後に相続人間で深刻な紛争が生じました。「名義は別だが実質的には自分のもの」という状態は、時の経過とともに立証が困難になります。

相続発生後は速やかに遺産の範囲を確定し、遺産分割を行う

第2に、相続発生後は速やかに遺産の範囲を確定し、遺産分割を行うことです。本件の原告らは、被相続人の死亡から約40年後に訴訟を提起しましたが、その間に多くの関係者が亡くなり、証拠も散逸していました。20年の取得時効が成立した結果、大部分の株式について権利主張が認められなくなっています。

借用名義による財産保有は避ける

第3に、借用名義による財産保有は避けることです。税務上のリスクだけでなく、相続時に真の所有者が誰かをめぐって紛争が生じる原因となります。やむを得ず他人名義で財産を保有する場合は、名義借用の合意書を作成し、実質的な所有関係を書面で明確にしておくことが不可欠です。

まとめ

本判決は、株主権(株式についての権利)が取得時効の対象となることを正面から認めた重要な裁判例です。名義人が株主名簿に記載され、議決権を行使し、配当を受領するなど、権利者としての外形的客観的な状態を20年間維持していれば、たとえ元の所有者(またはその相続人)が存在していても、時効により株主権を取得できると判断されました。

読者の方に覚えておいていただきたいポイントは、名義と実質的な所有関係の不一致を長期間放置すると、取得時効により権利を失うリスクがあるということです。相続財産に名義の問題がある場合は、早期に権利関係を整理し、必要な法的手続を進めることが、将来のトラブルを防ぐ最善策です。