【判例解説】認知症で認知機能が低下していても、遺言の内容が単純であることを理由に、公正証書遺言を有効とした事例(東京地裁令和6年5月27日判決)

- 争点

アルツハイマー型認知症と診断された後に作成された遺言書は有効か? - 結論

裁判所は「遺言内容が単純であれば、当時の能力でも理解できた」として有効と判断した。 - ポイント

「認知症=遺言無効」ではないため、遺言の内容をシンプルにするなどの対策が重要。

事案の概要

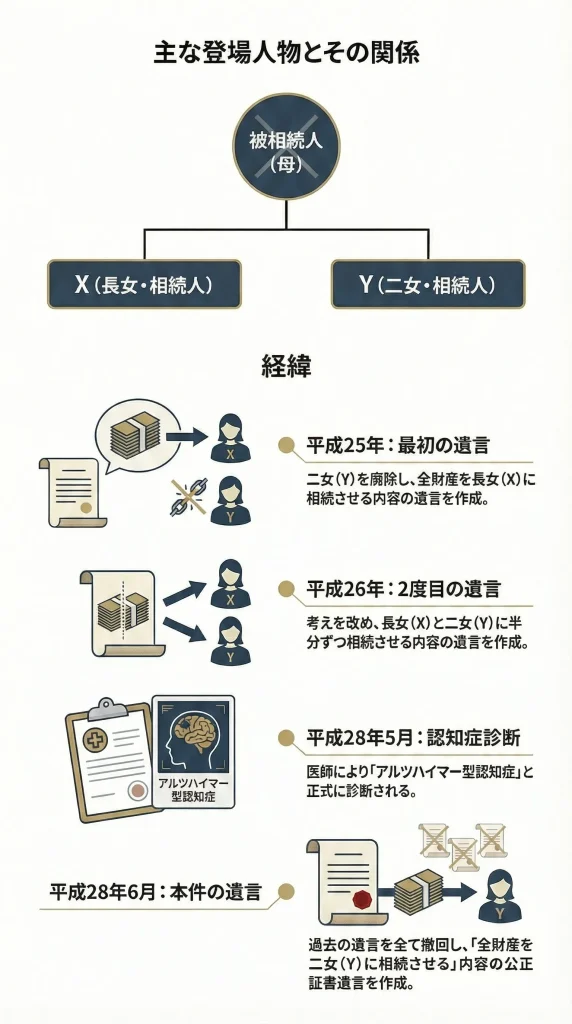

本件は、亡くなった母(被相続人)の遺産をめぐり、姉妹である長女(原告)と二女(被告)の間で争われた事例です。

主な登場人物とその関係

- 被相続人(母):令和3年12月に90代で死亡。晩年は認知症を患っていました。

- 原告(長女):母の遺言は無効であると主張し、妹を訴えました。

- 被告(二女):母の最期の遺言に基づき、全財産を受け取る立場です。

トラブルの経緯

被相続人は、生前、家族関係の変化に伴い、遺言書を何度か書き直していました。

- 平成25年:二女の金銭要求や態度に問題があるとして、二女を廃除(相続権を剥奪)し、長女に任せる遺言を作成。

- 平成26年:考えを変え、長女と二女に半分ずつ相続させる遺言を作成。

- 平成27年頃:認知機能の低下が見られ始め、病院を受診。

- 平成28年5月:医師により「アルツハイマー型認知症」と診断されました。

- 平成28年6月(本件遺言):従前の遺言を撤回し、「遺産を全て二女に相続させる」という公正証書遺言を作成。

長女は、「遺言作成時、母はすでにアルツハイマー型認知症で、医師からも理解力・判断力の低下を指摘されていた。そのような状態で作成された遺言は無効だ」と主張して裁判を起こしました。また、二女が生前に被相続人の預金から多額の引き出しを行っていたことについても、「勝手に使い込んだ(不当利得)」として返還を求めました。

主な争点

アルツハイマー型認知症と診断された後の遺言は有効か?

被相続人は、遺言作成の約1ヶ月前に「アルツハイマー型認知症」と診断され、医師からも「理解力や判断力の低下から混乱しやすく、適切な行動が取れない」と指摘されていました。

このような医学的状態にあった被相続人が作成した「全財産を二女に」という遺言書に、法的な効力(遺言能力)は認められるのかが最大の争点となりました。

生前の預金引き出しは「使い込み」と認められるか?

二女は、被相続人の生前に複数の銀行口座から数百万円単位の現金を解約・引き出ししていました。

長女はこれを「二女が母の意思に反して自分のものにした」と主張しましたが、二女は「母が手元にお金を置きたがったため引き出し、介護用品や家の修理などに使った」と反論しました。

裁判所の判断

結論

東京地方裁判所は、長女の訴えを退け、「遺言書は有効」と判断し、預金の使い込みについても認めませんでした。

判断の理由

裁判所は、被相続人に認知機能の低下やアルツハイマー型認知症の診断があった事実自体は認めました。

しかし、以下の理屈で「遺言能力はあった」と結論づけました。

「遺言内容の単純さ」が決め手

裁判所は、判決文の中で次のように述べています。

“”遺言能力は、完全な認知機能を備えない限りこれが認められないというものではなく、遺言内容を具体的に決定してその法律効果を弁識するのに必要な判断能力を備えていれば足りる””

つまり、「認知症=即無効」ではなく、「その遺言の内容を理解できる頭の働きが残っていたか」が判断基準になります。

今回の遺言内容は「遺産を全て二女に相続させる」という、非常に単純明快なものでした。複雑な配分(不動産は誰、株は誰、割合は…など)を指定するわけではないため、裁判所は、「当時の低下した認知機能であっても、この程度の単純な内容であれば理解し、自分の意思で決めることができた」と判断しました。

預金の使い込みも否定

また、預金の引き出しについても、裁判所は、「二女が自分のものにした証拠はない」としました。二女の説明(自宅金庫で保管し、生活費や家の修理に使った)は、当時の生活状況と照らし合わせても不自然ではなく、それを覆す証拠(二女が自分の遊興費に使った履歴など)がなかったためです。

弁護士の視点

この判例から学べる、将来の相続トラブルを防ぐためのアドバイスは以下のとおりです。

認知症の親の遺言は「シンプル」にする

親御さんに認知症の診断があっても、遺言書作成を諦める必要はありません。しかし、後に無効だと争われないためには工夫が必要です。

本件のように、「遺言の内容をできるだけ単純にする(例:全財産を〇〇に、自宅を〇〇に等)」ことは、本人の理解が容易であると裁判所に認められやすくする重要なポイントです。複雑な条件を付ければ付けるほど、高い判断能力が求められ、無効になるリスクが高まります。

財産管理は「透明性」が命

同居親族が親の預金を管理する場合、「使い込み」を疑われるリスクが常にあります。

本件では二女の主張が認められましたが、もし「何に使ったか」を説明できなければ、多額の返金を命じられる可能性があります。

親の預金を代理で引き出す際は、「いつ、いくら、何のために使ったか」を家計簿につけ、領収書を必ず保管しておくことが、自分自身を守る最大の防御策になります。