【判例解説】意思能力を欠く被相続人に遺言を作成させた行為を「遺言書の偽造」とし、相続欠格と判断した事例(広島高裁平成14年8月27日判決)

- 争点

重度の認知症で意思疎通ができない被相続人に、公証人を呼んで遺言を作らせる行為は「偽造」にあたるか? - 結論

裁判所は、夫の行為を「遺言書の偽造」と認定し、夫は妻の遺産を一切相続できない(相続欠格)と判断した。 - ポイント

認知症が進行してから無理に遺言書を作成しようとすると、遺言が無効になるだけでなく、相続権そのものを剥奪されるリスクがある。

事案の概要

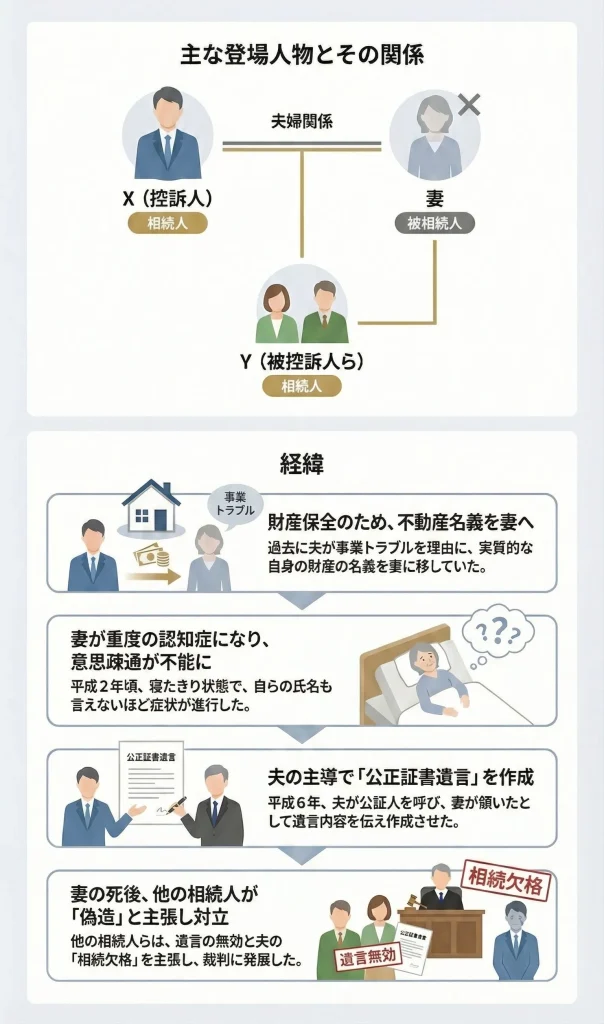

本件は、亡くなった妻(被相続人)の遺産である不動産を巡り、夫(控訴人)と他の相続人(子など)との間で争われた事例です。

主な登場人物とその関係

- 被相続人(妻E): 亡くなった方。生前は重度のアルツハイマー型認知症およびパーキンソン病を患い、寝たきりで会話不能の状態でした。

- 控訴人(夫): 妻Eの配偶者。かつて自身の事業(資材販売業)の借金問題などから、財産保全のために不動産の名義を妻Eなどに移していた経緯がありました。

- 被控訴人ら: その他の相続人(子や親族)。夫の強引なやり方に反対し、対立しました。

トラブルの経緯

不動産の名義と夫の主張

夫は、かつて、事業の手形トラブルから財産を守るため、実質的には自分が所有している不動産の名義を、形式的に妻Eや親族に移していました。夫は「これらは元々私のものだ」と考えていました。

妻の認知症と遺言作成

妻Eは、平成2年頃には高度の認知症と診断され、氏名や生年月日も言えず、自発的な行動も全くできない寝たきりの状態となりました。そのような状況下の平成6年、夫は、「特定の土地を、特定の息子(D)に相続させたい」と考え、公証人を自宅に呼びました。そして、妻Eが頷いた(と夫は主張)として、公証人に代筆させる形で「公正証書遺言」を作成させました。

相続発生後の争い

妻Eが亡くなった後、夫は、この遺言に基づき登記を行おうとしました。これに対し、他の相続人たちは「妻Eには遺言能力がなく、夫が勝手に作ったものだ」として反発。さらに、「夫は判断能力のない妻を利用して偽の遺言を作ったのだから、相続欠格者(そうぞくけっかくしゃ)にあたり、相続権そのものがないはずだ」と主張し、裁判での争いとなりました。

相続欠格とは?

詐欺や強迫、遺言書の偽造など、相続に関して不正な行為をした人から、法律上当然に相続権を剥奪する制度です(民法891条)。

主な争点

裁判で特に大きな問題となったのは、「公証人が作成した遺言でも『偽造』になるのか?」という点です。

認知症の妻に代わって夫が主導した遺言作成は「偽造」にあたり、夫は相続権を失うか?

民法891条5号では、「被相続人の遺言書を偽造した者は、相続人となることができない」と定めています。

通常、「偽造」とは勝手に他人の名前で書類を作ることを指しますが、今回のように「公証人が作成する公正証書遺言」の形式をとっている場合でも、実質的に夫が主導し、妻に意思能力が全くなかった場合、それは「偽造」にあたるのか? そして、夫は妻の遺産を相続する権利自体を失うのか? という点が争点となりました。

裁判所の判断

広島高等裁判所は、夫の訴えを退け、「夫は相続欠格者に該当するため、妻の遺産を相続できない」という厳しい判断を下しました。

妻Eには遺言能力が全くなかった

裁判所は、医師の診断や当時の状況から、遺言作成時の妻Eは「自己の財産状態や処分について理解する能力(事理弁識能力)を完全に欠いていた」と認定しました。

夫は「夫婦間では意思が通じた」「妻は頷いた」と主張しましたが、裁判所は、当時の妻の病状(高度のアルツハイマー病、発語不能)から見て、法的に有効な意思表示は不可能であり、単なる反射的な動作に過ぎないと断じました。

「公正証書」であっても「偽造」にあたる

たとえ公証人が作成し、妻の署名を公証人が代筆した形であっても、実態は以下の通りであると指摘しました。

- 妻は意思表示ができない状態であった。

- 夫はそのことを熟知していた。

- 夫が公証人に遺言内容を口授し、妻の障害を利用して遺言書を作成させた。

裁判所は、この行為について判決文で次のように述べています。

「被相続人が事理弁識能力を欠き意思表示できない状態にあることを利用して、相続人が発議し、遺言公正証書を作成させたような場合も、民法891条5号所定の遺言書の偽造に当たる」

不当な利益を得る目的があった

相続欠格となるには「不当な利益を得る目的」が必要です。裁判所は、夫が「特定の相続人(D)に有利な遺産分割をさせるため」にこの遺言を作成したことは、妻の意思を無視し、相続に関して不当な利益を目的とする行為であり、「相続権剥奪の制裁を課されてもやむを得ない」と結論づけました。

結果として、夫は妻の相続において「相続欠格者」となり、遺産を一切受け取れないこととなりました。

弁護士の視点

この判例から学べる、将来の相続トラブルを防ぐための教訓を解説します。

「公正証書なら安心」という誤解を捨てる

一般的に「公正証書遺言は証拠力が高い」と言われますが、被相続人の意思能力(判断能力)が失われている状態で作成されたものは無効となります。さらに本件のように、無理に作成に関与した相続人が「相続権そのものを失う(相続欠格)」という、取り返しのつかないペナルティを受ける可能性があることを知っておく必要があります。

遺言書は「元気なうち」に作成する

認知症の診断が出てから、あるいは寝たきりになってから慌てて遺言書を作ろうとすることは非常に危険です。

親御さんが元気なうちに、将来の財産承継について話し合い、公正証書遺言を作成しておくことが最大の対策です。

判断能力低下後は「成年後見制度」を検討する

もし既に親御さんの判断能力が低下している場合は、無理に遺言を書かせようとしてはいけません。

家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらい、透明性のある財産管理を行うのが法的に正しい手続きです。遠回りに見えても、これが相続人の権利を守る(相続欠格にならない)ための安全策でもあります。