【判例解説】遺言で指定した受取人が先に亡くなった場合、原則として遺言は効力を失うとした事例(最高裁平成23年2月22日判決)

- 争点

「〜に相続させる」と指定された人が先に亡くなった場合、その子供が代わりに遺言の権利を引き継げるか? - 結論

裁判所は、代襲させる意思を示す「特段の事情」がない限り、遺言は効力を失う(孫には引き継がれない)と判断した。 - ポイント

遺言書を作成する際は、受取人が先に亡くなるリスクに備えて「予備的遺言(補充規定)」を記載しておくことが重要。

事案の概要

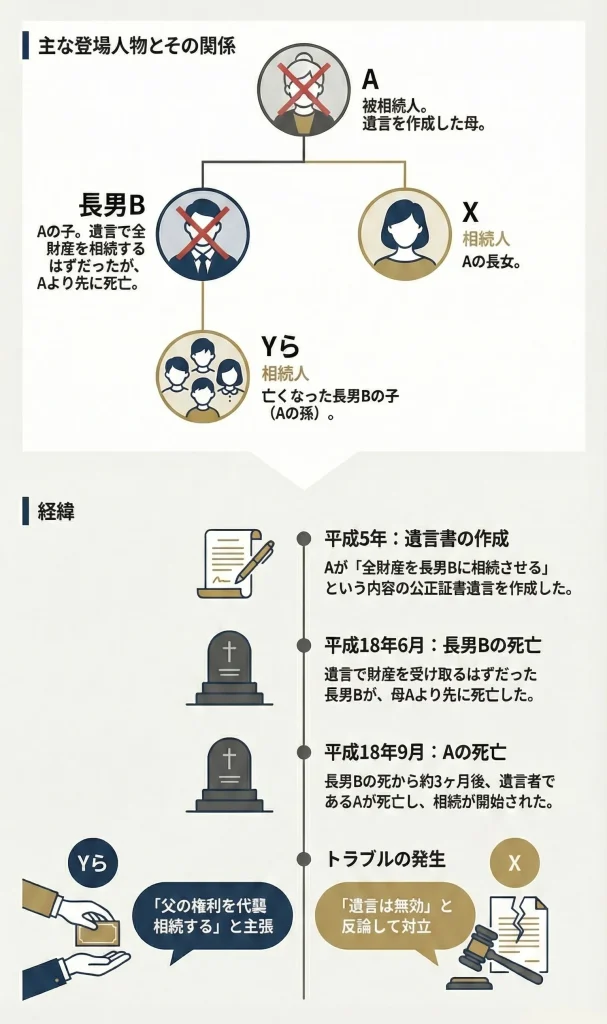

今回の事案は、母親が残した「全財産を長男に相続させる」という遺言書をめぐり、長男の子供たち(孫)と、長男の妹(長女)が対立したケースです。

主な登場人物とその関係

- 被相続人(亡くなった方):Aさん

- 遺言で指定された人:長男Bさん ※Aさんより先に死亡

- 原告(長女):Xさん

- 被告(孫):Yさんら ※亡き長男Bさんの子供たち

トラブルの経緯

遺言書の作成(平成5年)

Aさんは、自身の全財産を「長男Bに相続させる」という内容の公正証書遺言を作成しました。

長男Bの死亡(平成18年6月)

ところが、遺言作成から約13年後、財産を受け取るはずだった長男Bさんが、Aさんよりも先に病気などで亡くなってしまいました。

Aの死亡(平成18年9月)

その約3ヶ月後、Aさんも亡くなりました。

トラブルの発生

長男Bさんの子供たち(孫)であるYさんらは、「父が受け取るはずだった財産は、代襲相続によって自分たちが受け取る権利がある」と主張しました。これに対し、長女Xさんは、「兄が先に亡くなった時点で遺言は無効になった。だから遺産は法定相続分どおりに私と孫たちで分けるべきだ(孫たちが独占するのはおかしい)」と反論し、裁判となりました。

主な争点

「相続させる」と指定された人が先に亡くなった場合、その遺言は有効か?

通常の法律(民法)のルールでは、遺言書がない場合、親より先に子供が亡くなっていれば、孫が代わりに相続権を引き継ぎます(代襲相続)。

しかし、今回のように「特定の個人(長男)を指定した遺言書」があった場合にも、その長男が先に亡くなれば、自動的にその権利が孫に移るのか、それとも「受取人がいないので遺言は無効」となるのかが大きな争点となりました。

裁判所の判断

結論

最高裁判所は、孫たち(Yら)の主張を退け、「長男Bへの遺言部分は効力を生じない」と判断しました。

つまり、遺言書に基づいて孫たちが全財産をそのまま引き継ぐことは認められず、長女Xの主張どおり、法定相続分に従って遺産分けをやり直すことになりました。

理由

裁判所は、法律の形式的な適用ではなく、「なぜ遺言を書くのか」という人の気持ち(意思)を重視して、次のような理屈を展開しました。

- 遺言は「その人」にあげたいから書くもの

遺言を書く人は通常、相手との人間関係、能力、介護の貢献度などを総合的に考えて、「この人(長男)に任せたい」と決めます。あくまで「長男本人」との関係で決めたことであり、「長男が死んだら、その子供(孫)にあげたい」とまで考えていたとは限りません。(もしかすると、長男がいないなら長女に渡したいと考えていたかもしれません。) - 書いていないことは認められない

もしAさんが「長男が先に死んだら孫に渡す」と考えていたなら、遺言書にそう書くか、そう読み取れるような事情があるはずです。 - 特段の事情がない限り無効

今回の遺言書には「長男に全部相続させる」というシンプルな条項しかなく、孫に関する記述はありませんでした。そのため、裁判所は「代襲者(孫)に相続させる意思があったとみるべき特段の事情がない限り、遺言は効力を失う」と結論づけました。

判決文の要旨

「相続させる」旨の遺言は、指定された相続人が遺言者より先に死亡した場合には、遺言者が「その場合は孫などに相続させる」という意思を持っていたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。

弁護士の視点

将来のトラブルを防ぐ「予備的遺言」の重要性

この判例から学べる最大の教訓は、「遺言書を書くときは、受取人が先に亡くなるリスクを必ず想定すべき」ということです。

「子供は親より長生きするはずだ」と考えていても、事故や病気で順番が逆転することは珍しくありません。せっかく遺言書を作っても、この判例のように無効になってしまっては、残された家族の間で争いが起きてしまいます。

これを防ぐためには、遺言書の中に以下のような「予備的遺言(補充遺言)」を入れておくという具体的なアクションが極めて有効です。

【予備的遺言の条項例】

第〇条 遺言者は、遺言者の全財産を長男・太郎に相続させる。

2 遺言者は、長男が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、長男に相続させるとした財産を、長男の子である孫△△に相続させる。

このように、「もしも」の場合の行き先を明記(補充規定)しておくことで、遺言者の意思を確実に実現し、死後のトラブルを未然に防ぐことができます。